À l’approche de la fin du 14ᵉ plan quinquennal (2021-2025) et d’une décennie écoulée depuis le lancement de la stratégie industrielle phare « Made in China 2025 », le moment se prête à un examen attentif des résultats obtenus. Dix ans après l’annonce de son ambition de passer du statut d’« usine du monde » à celui de « leader mondial des industries de pointe », la Chine voit converger la maturité de son plan et de sa stratégie.

Le 14ᵉ plan quinquennal et Made in China 2025 visaient à améliorer les indicateurs économiques du pays en développant ce que les responsables publics désignent désormais comme de « nouvelles forces productives de qualité », expression qui marque la transition d’un modèle fondé sur l’accumulation des intrants vers une croissance tirée par la technologie et l’efficacité. Cette transformation ciblait dix secteurs prioritaires censés ancrer la compétitivité future : la robotique, l’aérospatiale, l’ingénierie maritime, les équipements ferroviaires avancés, les technologies de l’information de nouvelle génération, les véhicules électriques (VE), les matériaux avancés, la biomédecine, les équipements énergétiques et les équipements agricoles.

Les données montrent que la stratégie produit ses effets. Selon le Critical Technology Tracker de l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), la performance de la Chine dans les domaines technologiques stratégiques a évolué de manière spectaculaire. En 2007, le pays était en tête dans seulement 3 technologies critiques sur 64 ; en 2023, il dominait 57 d’entre elles, dépassant les autres économies avancées dans la course à la frontière de la recherche et du développement à usage stratégique.

Cette progression se constate clairement dans plusieurs segments clés, notamment la robotique, les véhicules électriques et l’énergie verte.

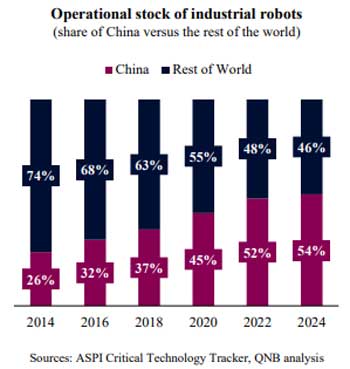

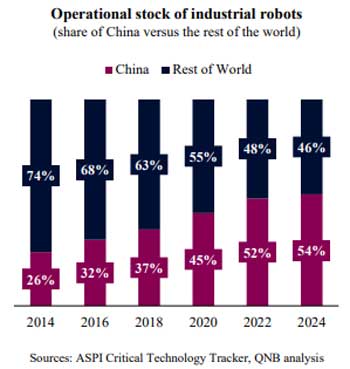

La robotique illustre peut-être le mieux le leadership technologique chinois. D’après la Fédération internationale de la robotique, plus de 295 000 robots industriels ont été installés en 2024, soit plus de la moitié des déploiements mondiaux. Il s’agit de robots définis strictement comme « un mécanisme actionné programmé doté d’un degré d’autonomie lui permettant d’assurer des fonctions de locomotion, de manipulation ou de positionnement », c’est-à-dire un système devant suivre des instructions, disposer d’un matériel physique pour se mouvoir ou appliquer une force, et exécuter des tâches physiques avec un niveau défini d’autonomie vis-à-vis d’un contrôle humain continu. Le parc installé dépasse désormais 2 millions d’unités, de loin le plus important au monde. Même en densité robotique, la Chine est en tête avec 470 robots pour 10 000 employés dans l’industrie manufacturière, devant l’Allemagne, le Japon et les États-Unis. Cette vague d’automatisation marque la mutation du paysage industriel chinois : de l’assemblage à forte intensité de main-d’œuvre vers une production intelligente et pilotée par la donnée. Elle place la Chine parmi les pays les plus avancés en matière d’automatisation, derrière la Corée du Sud et Singapour.

La même dynamique est visible dans d’autres secteurs stratégiques. La Chine a produit environ 12,4 millions de véhicules électriques en 2024, soit plus de 70 % de la production mondiale, et ses fabricants de batteries représentaient 56 % de la capacité globale. Dans le solaire, le pays contrôle plus de 80 % de la capacité de fabrication mondiale sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du polysilicium aux modules finis.

La même dynamique est visible dans d’autres secteurs stratégiques. La Chine a produit environ 12,4 millions de véhicules électriques en 2024, soit plus de 70 % de la production mondiale, et ses fabricants de batteries représentaient 56 % de la capacité globale. Dans le solaire, le pays contrôle plus de 80 % de la capacité de fabrication mondiale sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du polysilicium aux modules finis.

L’ampleur de la transformation verte est encore plus frappante sous l’angle énergétique. En 2024, la production d’énergie propre (hydroélectrique, nucléaire, éolienne, solaire) a progressé d’environ 16 % sur un an. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Chine a représenté près de la moitié des nouvelles capacités renouvelables installées dans le monde cette année-là. Dans le solaire, elle a déployé davantage de capacité photovoltaïque que le reste du monde réuni ; dans l’éolien, ses installations équivalent au total cumulé des États-Unis et de l’Union européenne. Ces chiffres montrent que la décarbonation de la Chine n’est pas un effet secondaire d’un ralentissement économique, mais un projet industriel structuré : produire davantage d’énergie, d’origine plus propre, à une échelle et avec une efficacité inégalées.

L’élément distinctif de cette transformation réside dans la convergence entre industrie, énergie et technologie. Le développement de la fabrication avancée alimente la transition verte grâce aux matériaux innovants, aux batteries et aux technologies de réseaux, tandis que l’expansion des énergies propres réduit les coûts pour une nouvelle montée en gamme industrielle. Ces synergies apparaissent désormais dans les exportations : les « trois nouveaux » secteurs (VE, batteries lithium, modules solaires) constituent l’une des principales catégories exportées, rivalisant avec l’électronique traditionnelle.

Au total, ce passage de la « quantité » à la « qualité », et de l’exportation de biens de consommation courante à l’exportation de systèmes productifs, montre que la Chine est parvenue à se positionner sur le haut des chaînes de valeur mondiales. Dans les prochains mois, les discussions sur un nouveau cycle de plan quinquennal et de politique industrielle devraient s’intensifier, avec un accent attendu sur l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs.

(Source : QNB Economics)

L’article La Chine a réorienté son système productif vers des activités à haute valeur ajoutée est apparu en premier sur WMC.

La même dynamique est visible dans d’autres secteurs stratégiques. La Chine a produit environ 12,4 millions de véhicules électriques en 2024, soit plus de 70 % de la production mondiale, et ses fabricants de batteries représentaient 56 % de la capacité globale. Dans le solaire, le pays contrôle plus de 80 % de la capacité de fabrication mondiale sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du polysilicium aux modules finis.

La même dynamique est visible dans d’autres secteurs stratégiques. La Chine a produit environ 12,4 millions de véhicules électriques en 2024, soit plus de 70 % de la production mondiale, et ses fabricants de batteries représentaient 56 % de la capacité globale. Dans le solaire, le pays contrôle plus de 80 % de la capacité de fabrication mondiale sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du polysilicium aux modules finis. Les solutions digitales conçues par des éditeurs tunisiens gagnent du terrain dans plusieurs pays africains. Cette dynamique concerne notamment les outils destinés aux administrations fiscales. Les déploiements récents montrent l’intérêt croissant pour des technologies développées localement, adaptées aux besoins des institutions publiques du continent.

Les solutions digitales conçues par des éditeurs tunisiens gagnent du terrain dans plusieurs pays africains. Cette dynamique concerne notamment les outils destinés aux administrations fiscales. Les déploiements récents montrent l’intérêt croissant pour des technologies développées localement, adaptées aux besoins des institutions publiques du continent. Face aux dernières exigences réglementaires liées à l’utilisation des chèques et dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’inclusion financière,

Face aux dernières exigences réglementaires liées à l’utilisation des chèques et dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’inclusion financière,  Les entreprises ajustent leurs pratiques face aux attentes de la

Les entreprises ajustent leurs pratiques face aux attentes de la