Combien vaut la vie d’un(e) Tunisien(ne) ?

Réduire la vie humaine à une valeur monétaire peut sembler inacceptable, voire choquant, mais cette évaluation est indispensable pour les politiques publiques fondées sur des choix rationnels. Cette approche permet d’éclairer les choix collectifs relatifs à la sécurité routière, à la santé publique, à la pollution atmosphérique ou encore à la gestion des risques industriels comme celui du Groupe chimique tunisien (GCT) à Gabès (photo).

Dr Sadok Zerelli *

On dit tous que «la vie n’a pas de prix» , ce qui est vrai, mais cela n’empêche pas les sociétés d’assurance, les économistes de transport et les pouvoirs publics de lui en attribuer un, explicitement ou implicitement, lors du calcul des primes d’assurance-vie, la détermination de la rentabilité économique d’un projet d’infrastructure de transport qui pourrait sauver des vies humaines (telle que la construction d’une autoroute ou l’aménagement d’un échangeur…) ou l’établissement du bilan coûts-avantages d’un projet public qui pourrait réduire la mortalité de la population.

Dans le contexte politique et social actuel dominé par les manifestations quotidiennes à Gabès et le débat sur l’opportunité de démanteler les unités du GCT en vue de réduire la grave pollution atmosphérique dont souffre la population de cette ville, une telle question pourrait être intéressante à analyser, en vue d’éclairer les pouvoirs et l’opinion publics sur les enjeux en vies humaines et l’approche des économicités pour résoudre une problématique, telle que les unités du GCT à Gabès, Taparoura à Sfax, etc.

L’article se termine par une comparaison internationale utilisant la même méthodologie et les mêmes paramètres de calcul pour d’autres nationalités, en vue de contribuer à l’enrichissement de la culture générale des lecteurs et lectrices.

Au préalable, il est nécessaire de présenter un aperçu même rapide des différentes méthodologies de calcul du prix de la vie humaine, afin que les lecteurs puissent avoir une idée précise sur les limites de signification de chacune.

La valeur de la vie statistique (VVS)

La VVS représente le montant que la collectivité nationale (tous les agents économiques, y compris l’Etat) est prête à payer pour réduire le risque de décès d’une personne parmi un grand nombre d’individus.

Exemple : Si 1 million de personnes sont prêtes à payer chacune 50 dinars pour réduire leur risque de décès de 1 sur 1 000 000, la VVS = 50 × 1 000 000 = 50 millions de dinars.

Il faut noter que la VVS n’est pas la valeur d’un individu particulier, mais une valeur moyenne associée à une réduction marginale du risque de mortalité.

Méthode des «préférences révélées» ou «revealed preferences»

Elle est due à l’économiste américain Friedman et basée sur l’observation des comportements réels des individus face au risque de mortalité :

- Différences de salaires entre métiers risqués et non risqués (valeur implicite du risque de mort au travail). Exemple : si un travailleur accepte 1 000 dinars de plus par an pour un risque de décès supplémentaire de 1/10 000, alors sa VVS = 1 000 / (1/10 000) = 10 millions de dinars.

- Choix de produits alimentaires plus chers mais plus sains tels que les aliments bio ou de transports plus sûrs mais plus chers.

En pratique, cette méthodologie pour l’évaluation du prix de la vie humaine revient à organiser de larges enquêtes où l’on demande aux individus combien ils seraient prêts à payer pour réduire un risque de mort (par pollution, accident, etc.). Elle permet d’évaluer des risques non observables dans le marché (santé publique, environnement), mais ses résultats sont très sensibles à la formulation du questionnaire et à la perception du risque.

Méthode du capital humain (ou productivité perdue)

Selon cette méthodologie, la valeur de la vie humaine est égale à «la valeur de la production future perdue suite à la mort d’un individu moins sa consommation s’il avait survécu».

Certains trouveront probablement que cette approche est cynique dans le sens où elle réduit l’être humain à sa fonction économique de producteur/consommateur et néglige sa dimension culturelle, morale et intellectuelle.

Ils n’ont certainement pas tort, mais c’est la méthodologie la plus courante et recommandée par la Banque Mondiale, que j’ai personnellement appliquée à plusieurs reprises en tant qu’économiste de transport lors de l’établissement des bilan coûts-avantages et le calcul de la rentabilité économique d’un grand nombre de projets d’infrastructures de transport tant en Tunisie que dans plusieurs pays subsahariens.

Le concept de préférence pour le présent

Selon la théorie économique du bien-être (Welfare Theory) qui est à la base de cette méthodologie de calcul du prix de la vie humaine, une même consommation ou production a une valeur d’autant plus faible qu’elle est éloignée dans le temps.

Par exemple, si on demande à un individu s’il préfère manger un sandwich au thon aujourd’hui ou exactement le même sandwich le lendemain, il préfèrera sans doute aujourd’hui parce sa fonction d’utilité pourrait changer d’ici demain et il n’est pas sûr d’être encore en vie le lendemain.

C’est ce que les économistes appellent la valeur actualisée d’une production ou d’une consommation future qui est d’autant plus élevée qu’elle est proche dans le temps

Selon ce raisonnement, le taux d’actualisation dans une économie, qui est un concept totalement diffèrent du taux d’inflation, doit être positif même si l’inflation anticipée sera nulle.

En pratique, sa détermination dépend de la distribution des âges dans une population : plus la population est vieille et la moyenne des âges est élevée, plus la préférence pour le présent est élevée, afin que les personnes âgées aient le plus de temps pour bénéficier et tirer profit des projets d’investissements à réaliser.

En Tunisie où, selon les résultats des recensements généraux de la population organisés par l’INS en 2014 et 2024, on assite à un vieillissement progressif de la population, avec un âge moyen qui est passé de 34,2 ans en 2014 à 36,8 ans en 2024 (voir mon article publié dans Kapitalis : Le crépuscule des vieux), un taux d’actualisation minimum de 2% a été retenu pour la présente estimation du prix de la vie humaine.

L’âge moyen des morts

Selon l’INS, l’espérance de vie en Tunisie en 2024 s’élève à 76,9 ans, à raison de 74,7 ans pour les hommes et 79,3 ans pour les femmes.

En revanche, il n’existe aucune statistique indiquant l’âge moyen des morts. Les seules qui existent en la matière sont relatives à l’âge des morts par accident de la route qui sont publiées régulièrement par l’Office national de la sécurité routière (ONSR). Selon ces statistiques officielles, l’âge moyen des morts par un accident de la route s’élève en moyenne à 27 ans.

Sachant que l’âge légal de la retraite est de 62 ans, secteur public et privé confondus, cela voudrait dire que si ces personnes ne sont pas mortes par un accident de la route, elles auraient continué à produire et à consommer pendant 35 ans supplémentaires.

Le PIB par habitant

Les personnes qui seront sauvées par un une nouvelle infrastructure de transport ou un investissement public ne sont pas connues à l’avance. Il pourrait s’agir de personnes actives et productives, comme il pourrait s’agir de personnes actives mais en chômage ou d’enfants ou de vieillards.

C’est pour cela que la méthodologie préconisée par la BM recommande d’évaluer leur contribution à la production nationale par le PIB par habitant, qui est un indicateur de la contribution d’un citoyen moyen à la création de richesses, quels que soient son âge ou son genre.

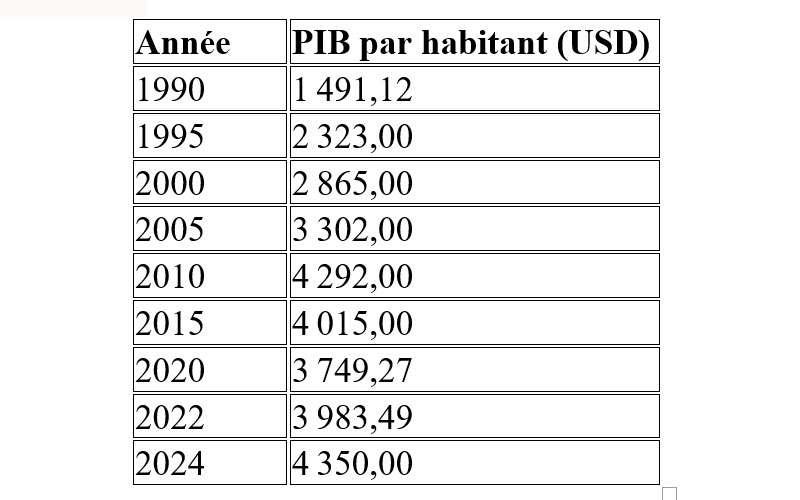

Pour la Tunisie, le tableau suivant indique l’évolution du PIB par habitant en USD durant les 35 dernières années de 1990 à 2024 (source : World Bank).

On y lit que le PIB/hab s’élève en 2024 à 4350 USD, soit au taux de change actuel de 1USD= 2,916 Dinars, 12 685 Dinars.

On y remarque également que le PIB/hab a fortement augmenté de 1990 à 2010, mais qu’il n’a cessé de chuter depuis pour ne retrouver son niveau de 2010 que 15 ans plus tard !

Le taux de croissance géométrique moyen qui en résulte est de +3,1% par an, qui sera appliqué pour la prévision du PIB/hab durant les 35 prochaines années, ce qui constitue une hypothèse favorable et optimiste, compte tenu de l’absence de vision et des lourdes incertitudes qui pèsent actuellement sur l’avenir de l’économie tunisienne.

Le prix de la vie humaine

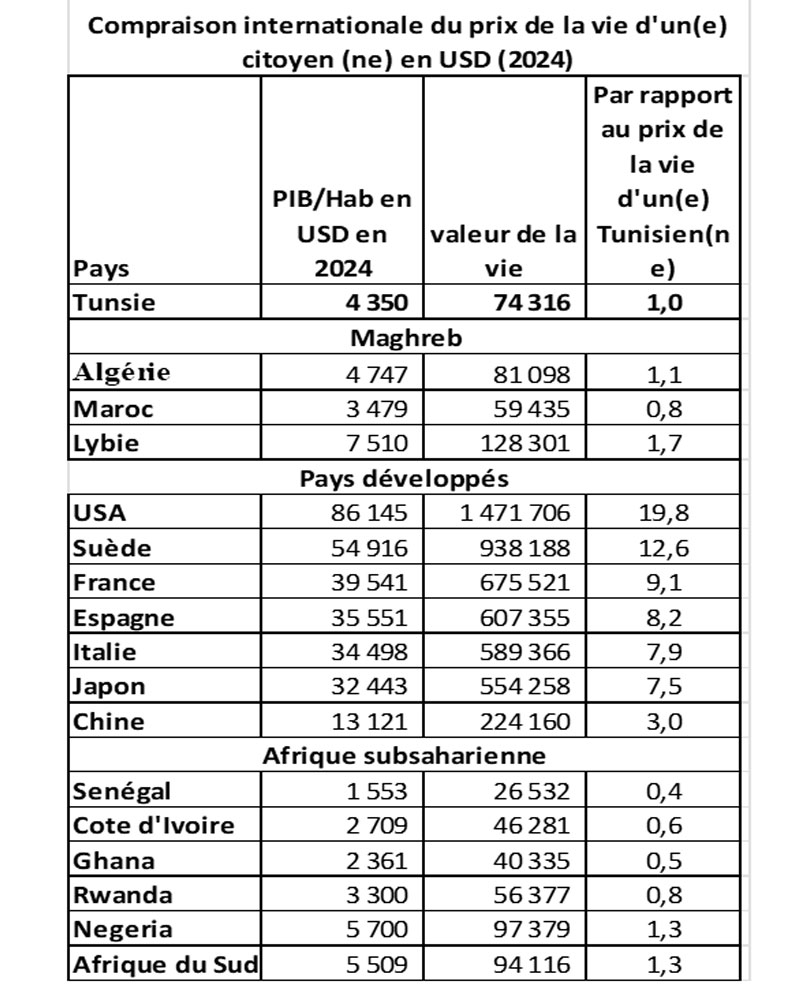

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant, tant pour la Tunisie que pour un certain nombre de pays développés ou subsahariens choisis au hasard et sur la base de la même méthodologie et des mêmes paramètres de calcul.

On y découvre que le prix de la vie d’un Tunisien(ne) ne dépasse pas 74 316 USD, soit au taux de change actuel, 216 705 Dinars.

Certains lecteurs relèveront qu’aux prix du marché de l’immobilier actuels, ce montant représente à peine le prix d’un appartement S+2 dans les quartiers soi-disant chics de la capitale, tels que les Jardins d’El Menzah ou les Jardins de Carthage, qui, soit dit en passant, n’ont de jardin que le nom puisqu’il n’y a aucun arbre dans la rue ou parc public…

En termes de comparaison internationale et sur la baser du PIB/hab de chaque pays, le prix de la vie d’un Américain s’avère être environ 20 fois supérieur à celui de la vie d’un Tunisien, celui d’un Suédois 13 fois, celui d’un Français 9 fois, celui d’un Espagnol ou un Italien 8 fois… Même le prix de la vie d’un Chinois est trois fois supérieur à celui de la nôtre.

On pourrait se consoler en pensant que le prix de notre vie est supérieur à celui de la plupart des ressortissants des pays subsahariens, sauf celui des Africains du Sud et des Nigérians…

Conclusion

Réduire la vie humaine à une valeur monétaire peut sembler inacceptable, voire choquant, mais cette évaluation est indispensable pour les politiques publiques fondées sur des choix rationnels. Cette approche permet d’éclairer les choix collectifs relatifs à la sécurité routière, à la santé publique, à la pollution atmosphérique ou encore à la gestion des risques industriels.

Ainsi, si les économistes et les responsables politiques qui avaient décidé dans les années 1970 d’implanter les industries chimiques à Gabès n’avaient pas raisonné exclusivement en termes de rentabilité financière basée sur le critère du de Taux de rentabilité interne (TRI) (taux qui annule les cashflow d’exploitation prévisionnels par rapport au coût des investissements), mais avaient élaboré le bilan coûts-avantages du projet en y intégrant la dimension environnementale et en attribuant une valeur monétaire au coût de la pollution atmosphérique et des morts qu’elle pourrait engendrer, la population de Gabès ne serait pas aujourd’hui en train de suffoquer et de manifester tous les jours.

C’est encore une erreur de décision commise par ma génération d’économistes, d’ingénieurs et de politiciens, dont les générations Z et Alpha suivantes sont en train de payer le prix et que j’aurais dû mentionner dans le mea-culpa que j’avais présenté au nom ma génération dans mon dernier article (Voir : La génération Z est-elle moins chanceuse que celle des Baby-boomers).

Dans tous les cas, il ne fait pas de doutes à mon avis qu’en Tunisie, où les ressources publiques sont limitées et les arbitrages budgétaires nombreux, une telle méthodologie peut aider l’État à hiérarchiser les priorités d’investissement en matière de prévention, en comparant les coûts des mesures de sécurité et de protection de l’environnement aux bénéfices attendus y compris en termes de vies humaines sauvées.

* Economiste universitaire et consultant international.

L’article Combien vaut la vie d’un(e) Tunisien(ne) ? est apparu en premier sur Kapitalis.

Depuis 2021, le Marathon COMAR s’est engagé dans une stratégie ambitieuse : devenir l’un des premiers événements sportifs tunisiens totalement neutres en carbone. Pour y parvenir, l’organisation mise sur un programme de reboisement de grande ampleur, conçu pour absorber progressivement les émissions émises par l’événement.

Depuis 2021, le Marathon COMAR s’est engagé dans une stratégie ambitieuse : devenir l’un des premiers événements sportifs tunisiens totalement neutres en carbone. Pour y parvenir, l’organisation mise sur un programme de reboisement de grande ampleur, conçu pour absorber progressivement les émissions émises par l’événement.