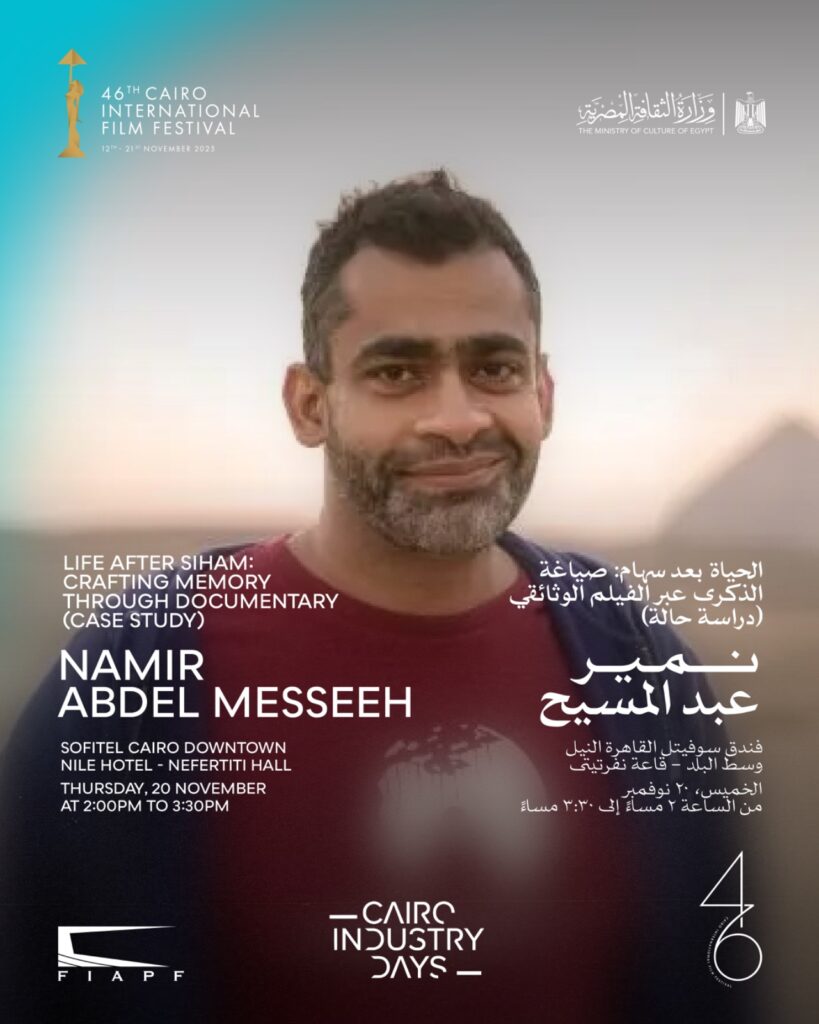

CIFF 2025 – Namir Abdel Messeeh, l’intime en partage : « La vie après Siham »

Un voyage à travers les festivals

Présenté pour la première fois à Cannes, dans la sélection de l’ACID, La Vie après Siham de Namir Abdel Messeeh a depuis entamé un long parcours international. Arrivé en Égypte, à El Gouna, le film a remporté deux distinctions – le Prix du meilleur documentaire et celui du meilleur documentaire arabe – avant d’être présenté hors compétition au Festival international du film du Caire, lors de sa 46ᵉ édition (12 au 21 novembre 2025), dans la section « Projections spéciales ».

D’une enfance entre Paris et l’Égypte à une œuvre profondément intime

Ce film profondément personnel, à la fois journal de deuil, geste de fidélité et exploration de la mémoire, prolonge la démarche d’un auteur qui, depuis ses débuts, n’a cessé de sonder la frontière entre la vie et le cinéma. Né à Paris en 1974 dans une famille copte égyptienne, formé à la FEMIS, Namir Abdel Messeeh a toujours fait dialoguer ses deux mondes : la France où il a grandi et l’Égypte dont il porte la mémoire.

Toi, Waguih et La Vierge, les Coptes et moi : les premières pierres d’un triptyque

Après le court métrage Toi, Waguih (2005), consacré à son père, il s’était fait connaître avec La Vierge, les Coptes et moi (2011), sélectionné à Cannes à l’ACID et récompensé du Tanit d’argent documentaire aux Journées Cinématographiques de Carthage en 2012. Ce film, à la frontière du documentaire et de la fiction, posait déjà les questions qui traversent toute son œuvre : comment filmer ses proches, comment faire du cinéma avec eux, sans les trahir ni les enfermer.

Filmer les siens pour interroger la foi, le cinéma et l’héritage

Dans La Vierge, les Coptes et moi, Namir Abdel Messeeh filmait déjà sa propre famille. Parti dans le village de ses parents, il interrogeait les récits d’apparitions de la Vierge Marie tout en filmant sa mère, ses oncles, ses tantes et les habitants du village. En cherchant à comprendre ces phénomènes, il signait un film à la fois spirituel, drôle et lucide, où la quête de vérité religieuse se mêlait à une réflexion sur le cinéma lui-même. En mêlant documentaire et reconstitution, sérieux et humour, il s’y mettait déjà en scène, interrogeant sa place de cinéaste, de fils et d’héritier. Ce geste intime, où l’autodérision côtoie la tendresse, annonçait déjà La Vie après Siham.

La Vie après Siham, un récit de deuil et de transmission

Ce nouveau film s’inscrit dans cette même continuité. Huit ans après la mort de sa mère, Siham, puis celle de son père, Waguih, le cinéaste se retrouve face à un double deuil et à une promesse : raconter leur histoire. De ce serment naît un film de mémoire et de transmission, où le réalisateur convoque des images d’archives, des séquences filmées en Égypte et en France, et des extraits de films de Youssef Chahine pour tisser un récit à la fois intime et universel.

Au Caire, l’émotion d’un retour symbolique

Lors de la projection au Caire, l’émotion était palpable. Pour Namir Abdel Messeeh, montrer ce film dans le pays de ses parents avait une résonance particulière : « C’était la première fois que je voyais la version arabe de La Vie après Siham avec le public égyptien, et c’était angoissant pour moi », confie-t-il. « Chaque projection a été différente : en Égypte, en Espagne, en Allemagne, en France… À chaque fois, les réactions changeaient. »

Il se souvient : « Au Caire, le public a applaudi à plusieurs reprises, en plein milieu du film. C’est quelque chose que je n’avais jamais vécu ailleurs. En Allemagne, les gens m’ont dit qu’ils avaient aimé, mais leurs émotions restaient plus silencieuses. Et c’est ça, la force du cinéma : chaque projection a sa propre vie, influencée par le lieu, la taille de la salle, le nombre de spectateurs. »

Cette projection au Caire, entre compatriotes, amis et proches, avait valeur de retour symbolique. « Je suis né en France, mais je suis égyptien. Mon père et ma mère sont restés égyptiens même après avoir émigré en France. Ils n’ont jamais renié leur égyptianité, même s’ils ont été enterrés là-bas. Et moi aussi, je suis égyptien. C’est pour cela que j’ai voulu raconter cette histoire, cette hadouta masreya (clin d’œil à Youssef Chahine ?!). »

Une rencontre avec les étudiants : pourquoi et comment filmer ?

Après la projection, le réalisateur a animé une rencontre intitulée La vie après Siham : construire la mémoire à travers le documentaire (étude de cas), essentiellement destinée aux étudiants en cinéma, où il a livré un témoignage dense, empreint d’humour et d’émotion, sur sa relation au cinéma, à ses parents et à lui-même.

Des tournages insatisfaisants à la découverte de son véritable sujet

« J’ai étudié le cinéma en France et pendant mes études, j’ai tourné des films, mais je n’en étais jamais satisfait. J’ai compris qu’un film doit dire quelque chose de toi. Les miens ne disaient rien de moi. » Cette réflexion, à la fois simple et décisive, marque pour lui un tournant.

Il raconte ses débuts : « Même après l’école, j’ai fait un court métrage, mais je n’étais toujours pas content. J’ai senti qu’en filmant, j’avais face à moi quarante personnes que je ne connaissais pas. J’avais pris du temps pour écrire un scénario, et je me trouvais face à des étrangers, comme s’ils me volaient quelque chose. J’ai compris qu’il fallait que je filme des gens que j’aimais, des gens que je connaissais. »

Cette prise de conscience change son regard : « J’ai arrêté de me demander : qu’est-ce que je veux raconter ? et j’ai commencé à me demander : qui est-ce que je veux filmer ? La réponse m’est venue instinctivement : je voulais filmer mon père. »

Filmer le père : un refus, dix mois de supplications et un film de relation

Son premier film sur son père est né presque par hasard. « J’avais déposé un projet à un concours et je l’avais oublié. Un jour, j’ai appris que j’avais gagné un prix de 10 000 euros, à condition de livrer le film en un an. J’ai voulu faire un court documentaire, d’une trentaine de minutes. Mon père a refusé. Il ne comprenait pas pourquoi je voulais le filmer. »

Dix mois de discussions et de supplications s’ensuivent. « J’ai dû le supplier. Et puis, j’ai compris que je devais trouver un moyen de filmer quelqu’un qui refusait d’être filmé. La seule solution, c’était que le film soit sur nous deux. Notre relation devant la caméra. Je devais être là pour le rassurer. »

Cette décision donne naissance à un film d’une nature nouvelle : non plus un portrait, mais une conversation. Le cinéma devient une manière de recréer un lien. « C’est à ce moment-là que j’ai compris que le cinéma pouvait être un moyen d’aimer, de comprendre. »

Sa mère, apprenant le projet, ne cache pas sa jalousie. « Elle m’a dit : pourquoi lui et pas moi ? » racontera-t-il en souriant. Cette remarque, à la fois drôle et sincère, deviendra le point de départ d’un autre film, et d’une réflexion sur la manière de filmer ceux qu’on aime.

Un père cultivé, des désaccords de cinéma et une larme fondatrice

« Ma relation avec les films est plus importante qu’avec les êtres humains. Un film parle, un film communique, un film est émotions… un film est vivant. »

C’est à ce moment précis qu’il découvre ce qu’est un réalisateur : « Et c’est ainsi que j’ai compris qu’il existe quelqu’un qui s’appelle le réalisateur. C’est lui qui raconte cette histoire. Pourquoi et comment ? Un film est le portrait d’un réalisateur. C’est ce qui m’a fait aimer les films. »

Namir Abdel Messeeh évoque souvent son père avec admiration. « Mon père était très instruit : il lisait beaucoup, allait au théâtre, au cinéma. Mais nous n’aimions pas les mêmes films. »

Cette différence de goût nourrit leurs échanges, parfois leurs désaccords. « Il n’a pas aimé La Vierge, les Coptes et moi. Il ne comprenait pas qu’on puisse faire un film pour raconter une personne, ou une famille, ni comment ce film avait pu obtenir des prix. »

Et pourtant, c’est une scène muette de ce père cultivé et pudique qui devient le cœur de son inspiration. « Le jour de sa retraite, il devait faire un discours. Il n’avait pas pu. Une collègue a pris la parole à sa place. J’ai commencé à filmer notre famille et tous nos événements très tôt. Donc ce jour-là, j’étais là, je filmais la fête. Et j’ai filmé une larme qui a glissé sur sa joue. C’est à ce moment-là que j’ai compris que je voulais faire un film pour qu’il puisse dire ce qu’il n’avait jamais dit. »

La peur du ridicule et la décision d’assumer sa famille à l’écran

Le réalisateur, en préparant La Vierge, les Coptes et moi, et alors qu’il devait aller filmer sa famille dans leur village, décide d’appeler sa mère via Skype. « J’ai demandé à mon équipe de filmer la conversation sans qu’elle le sache. Elle posait plein de questions. Quand elle a su que j’allais filmer ma famille, elle s’est mise en colère. Elle m’a dit qu’elle allait leur dire de refuser de tourner, qu’elle porterait plainte contre moi s’il le faut. »

« Je ne savais plus quoi faire et je regarde le caméraman, il riait. »

Ce moment, aussi drôle que violent, révèle une peur enfouie. « Ma mère avait peur que les gens se moquent de sa famille, de leur pauvreté, de leur ignorance. » En revoyant les rushs, il comprend que cette peur est elle-même un sujet, et décide de garder cette scène pour son film. « J’ai pris cette responsabilité et j’accepte la réaction des spectateurs. Peut-être que certains se sont moqués d’eux. Peut-être que certains les ont détestés. Mais d’autres les ont aimés, parce qu’ils ont senti que moi, je les aimais. »

Pour lui, filmer quelqu’un, c’est avant tout une question d’amour. « J’ai demandé à Yousry Nasrallah s’il aimait ses acteurs. Il m’a répondu : oui, comme un père. Cet amour est essentiel. Moi, je ne peux filmer une personne que si je l’aime. »

« Je reviens à la question : pourquoi tu fais des films ? Si c’est pour que les gens t’aiment, c’est ton droit. Moi, je veux aimer mes films et les spectateurs sont libres d’aimer ou pas ! »

Cannes : une projection éprouvante, entre fatigue et panique

Quand il évoque La Vie après Siham, la voix du réalisateur se charge d’émotion. « Pendant la projection à Cannes, j’ai pleuré. C’était dans la section ACID, il y avait quatre cents exploitants de salles. C’était le troisième jour, tout le monde était fatigué. »

Il se souvient d’une scène censée être comique : personne n’a ri. Aucune réaction. Aucune réaction jusqu’à la fin. « J’étais assis, et je commençais à paniquer. J’avais ouvert les portes de chez moi et j’y ai invité des inconnus, et je me disais que je ne voulais plus les voir chez moi. Je pleurais aussi parce que pendant dix ans, j’avais travaillé mon film, il était mon bébé et en même temps je sentais ma mère avec moi. Mais c’était fini, je perdais le contrôle de mon film. Je devais accepter que c’était fini : ma mère est morte et le film ne m’appartient plus. Je devais dire adieu à un process, comme si j’avais un enfant qui venait d’atteindre dix-huit ans et qu’il fallait le laisser vivre sa vie, et accepter qu’il allait prendre ses propres décisions. »

Les films de Youssef Chahine comme mémoire collective et refuge

Il en tire une leçon : « Si ton film réussit, tant mieux. Sinon, il faut comprendre les raisons de son échec et apprendre pour mieux faire ensuite. Mon premier court, que j’ai détesté, m’a appris beaucoup de choses. »

Il raconte ensuite comment est née l’idée d’utiliser des extraits des films de Youssef Chahine. « Je ne me rappelle plus exactement comment j’ai eu cette idée, mais j’ai compris que les films de Chahine font partie de notre mémoire collective. En les utilisant, je créais une connexion entre ma mère et les spectateurs. »

Pendant le montage, il réalise que montrer trop de photos de sa mère ne produirait pas l’effet espéré. « Les spectateurs ne la connaissent pas. Ces images ne les toucheraient pas. Mais tout le monde connaît les films de Chahine. Ils font partie de notre inconscient collectif et ces scènes créent un lien et expriment des émotions. »

Il se souvient d’une scène bouleversante : « Ma mère était très malade. Sa bouche était enflée, elle avait du mal à articuler. Elle m’a dit : Namir, tu avais dit que tu irais à Cannes un jour. Tu n’as encore fait aucun film qui y soit allé. Si un jour tu y vas, sache que je serai avec toi et que je te ferai un signe de la main. »

Cette scène, son monteur et lui l’ont revue plusieurs fois, mais elle était insoutenable. « Son visage était trop enflé. Je ne pouvais pas la montrer ainsi. J’ai remplacé cette séquence par des images de Chahine. Elles disaient la même chose, sans la montrer diminuée. »

Dépression, doute et nécessité d’une équipe qui croit au film

Mais La Vie après Siham n’a pas été un film facile à faire. « Après avoir commencé le tournage, j’ai fait une dépression pendant trois ans. J’ai cru que le film ne se ferait jamais. »

C’est son monteur qui l’a poussé à continuer. « Il m’a dit : il te faut un producteur et un scénariste qui croient en toi. » Namir rencontre alors une productrice passionnée, prête à défendre le projet. « Il faut quelqu’un qui ait du recul, qui comprenne ton film et qui te soutienne. »

Faire un film personnel, dit-il, demande de la force et de la patience. « Ce genre de cinéma est difficile, pas seulement pour des raisons artistiques, mais parce qu’il t’oblige à te confronter à toi-même. Il faut accepter d’être fragile. »

Un homme, sa caméra et une famille qui le prend pour un idiot

Le sujet du film, c’est celui d’un type qui, depuis toujours, filme sa famille, toujours, et sa famille le traite d’idiot. C’est comme si la caméra, depuis toujours, était sa mémoire. Ce film a été difficile à trouver. Il a fallu trouver le personnage principal et, contrairement à ce qu’on aurait pu croire, ce n’est pas Siham, c’est Namir. C’est son histoire avec la caméra depuis de très longues années, avant même l’idée de ces films.

Au Caire, devant les étudiants, il parle de cette fragilité avec une franchise rare. « La Vie après Siham est un film douloureux, mais il est aussi plein de vie. Ce genre de sentiments, on passe souvent notre existence à essayer de les éviter. Le film m’a obligé à les affronter. »

Et il conclut simplement : « Filmer, c’est aimer. C’est comprendre. C’est dire adieu sans oublier. »

S’enraciner entre l’Égypte et la France, et transmettre cet héritage

À travers ses trois films, Namir Abdel Messeeh n’a cessé de creuser un même sillon : celui de la mémoire et de l’appartenance. En filmant son père, sa mère, sa famille égyptienne, son village, puis leur souvenir, il a voulu retenir ce qui risquait de s’effacer : les gestes, les voix, les visages, la langue d’un pays quitté mais jamais perdu. Son cinéma s’enracine dans cette Égypte intérieure, transmise par ses parents. Il la porte en lui, au plus profond de son être. Et il cherche à la préserver du temps, comme s’il craignait que ses racines se diluent.

Ce travail de mémoire est aussi une manière de se construire. Français par la naissance et par la vie, égyptien par le sang et par le cœur, il relie ces deux parts de lui-même pour en faire un lieu de passage : un pont entre deux histoires, deux imaginaires, deux façons d’exister. Il documente pour se souvenir, mais aussi pour ne pas rompre la chaîne – pour que le lien continue à vivre à travers les images.

Et lorsque La Vie après Siham referme ce long chapitre de deuil et de transmission, une autre question demeure, suspendue : cet héritage qu’il a sauvé, le transmettra-t-il à son tour ? Ses enfants poursuivront-ils cette œuvre de mémoire, ce dialogue ininterrompu entre les racines et le présent, entre l’Égypte et la France, entre la vie et ce qu’elle laisse ?

Neïla Driss

L’article CIFF 2025 – Namir Abdel Messeeh, l’intime en partage : « La vie après Siham » est apparu en premier sur webdo.