IACE: crise hydrique, entre innover et mobiliser le secteur privé

A l’heure actuelle, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, le monde fait face à une crise hydrique structurelle. En effet, selon les chiffres de la Banque mondiale en partenariat avec la FAO en 2023, les ressources en eau renouvelable s’établissent à moins de 380 m³ par habitant et par an, en baisse par rapport à 420 m³ en 2010, bien en dessous du seuil de stress hydrique extrême fixé à 500 m³/habitant/an.

Le secteur de l’agriculture consomme entre 85 et 90% des ressources en eau, limitant ainsi considérablement les volumes disponibles pour les usages domestiques et industriels.

Au-delà du constat soulevé, cette situation risque non seulement de s’aggraver via des sécheresses prolongées, mais entraîne la surexploitation de 57% des nappes phréatiques, avec des conséquences lourdes, à savoir les pertes importantes dans les réseaux de distribution (entre 30% et 40%) ainsi que la dégradation de la qualité de l’eau.

Il convient de noter que la gestion de cette ressource dépasse les seuls aspects techniques et relève de choix stratégiques en matière de gouvernance, ce qui requiert l’implication coordonnée des entreprises, des pouvoirs publics, des collectivités locales et des citoyens.

Lors d’une conférence-débat organisée par l’IACE ce lundi 24 novembre 2025, intitulée « RésEau d’opportunités : résilience & eau, les clés de demain », des experts et acteurs engagés ont dressé un état des lieux de la situation hydrique.

L’objectif est de faire une réflexion collective tout en mettant en avant les enjeux actuels et les solutions possibles.

Selon les experts présents, les entreprises jouent un rôle clé dans la recherche de solutions innovantes telles que la réutilisation des eaux usées, actuellement valorisées à seulement 30%, le dessalement, le recyclage industriel, la digitalisation de l’irrigation et la réduction des pertes. Plusieurs initiatives locales démontrent déjà la faisabilité et l’impact positif de ces approches.

Selon les experts présents, les entreprises jouent un rôle clé dans la recherche de solutions innovantes telles que la réutilisation des eaux usées, actuellement valorisées à seulement 30%, le dessalement, le recyclage industriel, la digitalisation de l’irrigation et la réduction des pertes. Plusieurs initiatives locales démontrent déjà la faisabilité et l’impact positif de ces approches.

Cela dit, il faut savoir que la stratégie de la Réutilisation des eaux usées REUT 2050 est couplée avec la stratégie à l’horizon 2050. Ce sont deux grandes stratégies dans le domaine de l’eau et de la réutilisation des eaux traitées.

À cet effet, Olfa Mahjoub, professeure agrégée, spécialiste de la qualité de l’eau et de la réutilisation des eaux usées, rappelle que c’est dans le cadre de cette stratégie que le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime travaille sur divers projets.

Elle ajoute que certains seront financés par l’État, d’autres dans le cadre de collaborations, par exemple avec la Banque mondiale, ainsi que par des collaborations bilatérales. Et de poursuivre : “ Il y a un travail en cours, avec des estimations des grands projets à mettre en place, accompagnées d’analyses coût-bénéfice pour évaluer leurs apports en termes d’investissement. Ce sera coûteux, surtout en énergie, représentant plus de 50 à 60% du coût total d’investissement. Il est donc essentiel de travailler sur les énergies renouvelables et sur des solutions basées sur la nature qui nécessitent moins d’énergie et d’investissement.”

Concernant les obstacles à la réutilisation des eaux usées, elle estime qu’il y en a plusieurs, notamment des obstacles techniques liés aux infrastructures. Il faut moderniser les infrastructures de traitement de l’ONAS pour garantir la qualité finale.

Il en va de même pour les réseaux d’irrigation qui posent aussi problème, avec des canalisations vétustes ou cassées, ce qui exige de former les personnes concernées. Il y a aussi des difficultés de gestion et de gouvernance, notamment chez les groupements de développement agricole qui gèrent majoritairement les eaux usées et doivent assurer la durabilité financière de leurs activités via la vente d’eau.

Un autre problème est récent : en 2021, une note officielle a demandé aux agriculteurs de couvrir le coût énergétique. Cela a créé un souci dans certaines régions où, en période de forte demande d’irrigation, notamment en milieu de journée (pic énergétique), l’électricité est coupée, empêchant les agriculteurs d’arroser. Dans certaines zones, des panneaux photovoltaïques ont été installés pour pallier ces coupures.

Et pour finir, un message à transmettre aux décideurs, acteurs économiques et citoyens : Olfa Mahjoub insiste sur l’importance que le secteur privé joue un rôle majeur dans la pérennisation des financements, étant un moteur d’innovation. Le secteur privé, petits et grands investisseurs, doit s’ouvrir aux solutions existantes, les adapter au contexte tunisien et collaborer avec l’État. On ne peut pas compter uniquement sur l’État ; il faut une implication active des acteurs privés pour avancer, notamment dans la recherche, afin de répondre aux besoins des utilisateurs et aux enjeux socio-économiques. Une approche intégrée est impérative pour réussir.

Dans ce cadre, le Centre des Changements Climatiques / IACE appelle à mobiliser le secteur privé, en partenariat avec les acteurs publics, afin d’identifier et de promouvoir des solutions concrètes pour renforcer la résilience hydrique du pays.

Une chose est sûre que cet événement a pour objectif d’instaurer un espace de dialogue sur le stress hydrique, favorisant la collaboration entre acteurs publics et privés pour définir des solutions pragmatiques.

Ses objectifs sont :

- Mobiliser les entreprises comme acteurs essentiels d’une gestion durable de l’eau.

- Identifier et promouvoir les innovations provenant du secteur privé.

- Favoriser le dialogue entre entreprises, pouvoirs publics et collectivités locales.

- Mettre en valeur les bonnes pratiques pour mieux s’inspirer et d’engager davantage d’acteurs.

- Élaborer des recommandations concrètes et opérationnelles.

Autrement dit, valoriser l’eau et les nouvelles technologies au service de l’agriculture, promouvoir l’efficacité dans l’usage de l’eau agricole, soutenir les solutions innovantes telles que la réutilisation des eaux usées et le dessalement, renforcer la gouvernance par un dialogue régulier et constructif entre acteurs publics et privés.

Créer un cadre national d’innovation hydrique impliquant entreprises, startups et centres de recherche. Diffuser largement les bonnes pratiques des entreprises tunisiennes. Ce sont autant les recommandations que les experts présents appellent à concrétiser tout au long de ces deux panels.

L’article IACE: crise hydrique, entre innover et mobiliser le secteur privé est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.

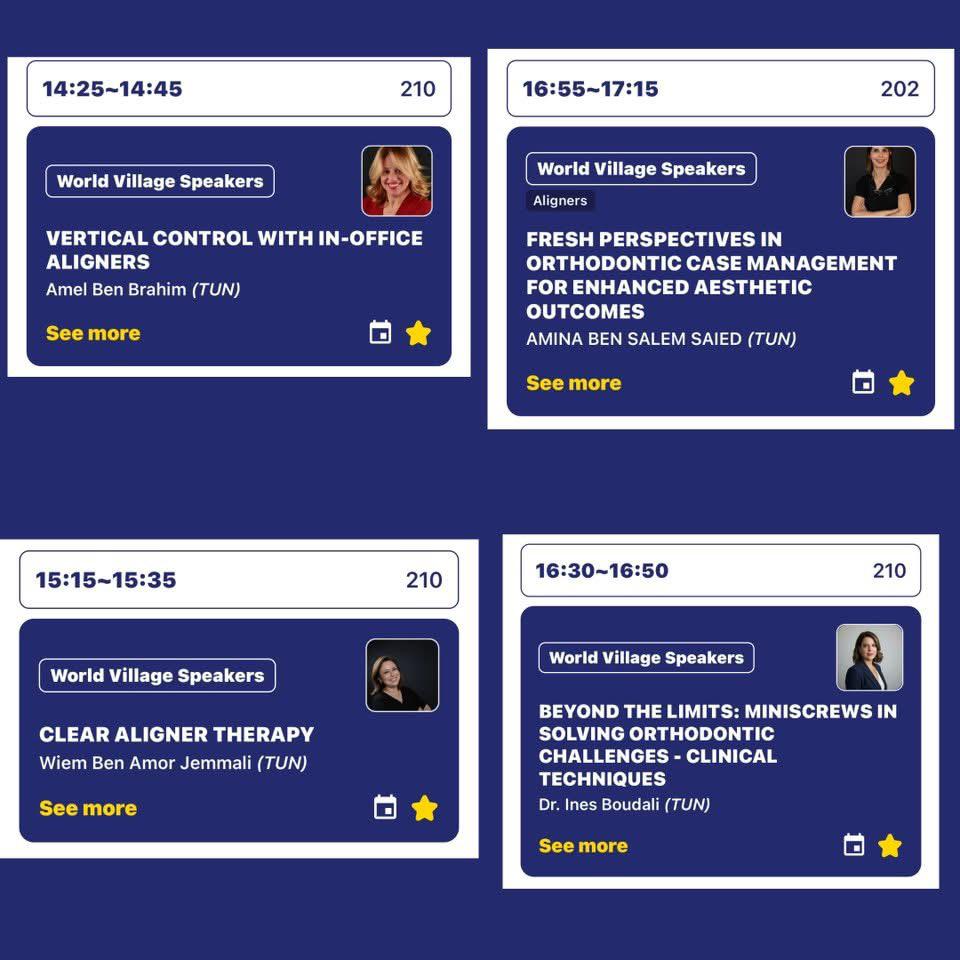

Docteur Ines Boudali Daoud a souligné qu’”en tant que femmes orthodontistes tunisiennes, nous avons l’honneur de représenter notre pays au plus grand congrès mondial d’orthodontie, où se réunissent les leaders mondiaux de la discipline, les chercheurs innovants et les cliniciens expérimentés.”

Docteur Ines Boudali Daoud a souligné qu’”en tant que femmes orthodontistes tunisiennes, nous avons l’honneur de représenter notre pays au plus grand congrès mondial d’orthodontie, où se réunissent les leaders mondiaux de la discipline, les chercheurs innovants et les cliniciens expérimentés.”