Face à des défis climatiques majeurs, l’Union pour la Méditerranée (UpM) se focalise sur la promotion d’une intégration économique et sociale profonde entre les pays des deux rives. Par des initiatives concrètes allant de la facilitation des échanges commerciaux, au développement des énergies renouvelables, en passant par la coopération régionale, l’UpM agit comme un catalyseur incontournable.

L’objectif est double : renforcer la résilience face aux impacts croissants du changement climatique et stimuler un développement socio-économique durable et inclusif qui profite aux deux rives de la Méditerranée. Nasser Kamel, le secrétaire général de l’UpM, souligne l’importance cruciale de ces enjeux, mettant en avant la connexion entre peuples et économies dans une dynamique de coproduction égalitaire entre le Sud et le Nord. Il nous a accordé une interview exclusive.

Leconomistemaghrebin.com: Comment l’UpM favorise-t-elle l’intégration économique et sociale de la Méditerranée ?

Nasser Kamel: L’Union pour la Méditerranée (UpM) joue un rôle crucial dans le renforcement de l’intégration régionale. Malgré des progrès significatifs, notamment dans le commerce entre les pays du sud et du nord de la Méditerranée, beaucoup de domaines restent à améliorer, notamment au niveau du commerce, des services, de l’interconnexion entre nos pays, ainsi que de la coopération et de l’intégration régionale.

L’intégration régionale est aujourd’hui concentrée surtout entre les pays européens et entre l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Toutefois, les échanges économiques entre les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient restent faibles, ce qui nécessite un effort accru.

Pour accélérer cette intégration, quelles sont, selon vous, les approches adoptées?

La mise en place d’un système de règles d’origine européennes pour permettre aux produits méditerranéens d’accéder plus facilement aux marchés européens. A titre d’exemple, la promotion du « near-shoring » ou « relocalisation » des centres de production proche de la région européenne, réduisant la dépendance aux chaînes d’approvisionnement asiatiques.

Le renforcement de la coopération politique et économique entre les pays du sud eux-mêmes.

Un autre pilier clé est la connexion entre les peuples, les économies et les pays, en favorisant l’attraction d’investissements, notamment dans les énergies renouvelables, un secteur en forte croissance et crucial pour atteindre la neutralité carbone européenne vers 2030.

Quelles initiatives concrètes sont mises en place pour renforcer la coopération régionale face aux défis climatiques et environnementaux, y compris la gestion des catastrophes naturelles ?

De plus, l’UpM agit pour renforcer la coopération régionale dans la lutte contre les défis climatiques et environnementaux, en mobilisant des données scientifiques et en promouvant des projets concrets tels que la protection des eaux côtières ou la gestion des catastrophes naturelles. Face à la multiplication des catastrophes naturelles (feux de forêt, inondations), l’UpM travaille avec l’UE pour créer une plateforme régionale de coordination des dispositifs de protection civile, inspirée des modèles européens, afin d’intervenir collectivement en cas de crise.

Sans oublier qu’un travail scientifique important, notamment via le rapport MED-ECC, permet d’alerter les décideurs sur les défis climatiques spécifiques à la Méditerranée, région qui se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale. Ces études soulignent :

- La salinisation des sols côtiers

- Le déplacement de populations côtières vers l’intérieur

- Les mesures de mitigation et d’adaptation nécessaires

Ce qui fait que ces données scientifiques guident les politiques pour renforcer la résilience environnementale régionale.

Comment la collaboration entre l’UpM et l’Union européenne pour assurer l’intégration des priorités dans le Pacte de l’UE pour la Méditerranée, tout en conservant le rôle de plateforme régionale ?

L’UpM collabore étroitement avec l’Union Européenne (UE) pour assurer la cohérence entre les priorités du Pacte Méditerranéen et celles de l’UpM. Les trois axes principaux – connecter les peuples, les pays et les économies – sont partagés par les deux entités, avec une attention particulière à la résilience, la solidarité et la gestion des migrations.

Cette collaboration s’appuie sur :

- Une consultation extensive de l’UpM lors de la formulation du Pacte.

- Une coordination pour identifier les projets régionaux et leur mise en œuvre.

- Un partenariat bilatéral avec plusieurs pays méditerranéens (accords stratégiques avec la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, prochainement le Maroc).

Par ailleurs, l’UpM agit comme plateforme, rassemblant décideurs, société civile et monde académique, pour concevoir ensemble des actions concrètes, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de la technologie verte.

On note, en outre, que parmi les projets concrets et financement, il y a eu des initiatives comme le « BlueMed Partnership » ayant permis de mobiliser 1,3 milliard d’euros pour des projets concrets en Méditerranée, par exemple :

Une station éolienne au Maroc

Une station de traitement d’eau en Égypte

La protection des zones côtières en Jordanie

Plus encore, l’UpM développe également un mécanisme d’« Investment Accéléré » pour faciliter le financement et la réalisation rapide des investissements prioritaires.

Le mot de la fin?

Il y a une évidence : je crois que, de plus en plus, on se rend compte que notre avenir est vraiment lié. Que notre région, que ce soit au Nord ou au Sud, fait face à des défis communs, même si la nature du problème est différente d’un côté ou de l’autre.

Parlons, par exemple, de la démographie déclinante dans notre partie de la Méditerranée. Si on ne considère pas cela comme une crise, ou si l’on ne gère pas au mieux ce déséquilibre d’une manière qui puisse apporter une valeur ajoutée à la dynamique intérieure, malgré les nombreux programmes existants, cela reste préoccupant. Il y a aussi le défi climatique et le défi environnemental : malheureusement, la Méditerranée est l’une des mers les plus polluées du monde. Même le décalage économique entre les deux rives peut être une source de tension susceptible d’impacter les deux parties.

Ma conclusion est que nos destins sont liés, et la seule voie possible est de travailler ensemble.

Ensuite, renforcer la coopération et l’intégration régionales peut avoir un effet multiplicateur pour nos économies. L’énergie en est un exemple évident.

Les études montrent, par exemple, que l’Afrique du Nord est capable de produire l’ensemble des vecteurs énergétiques renouvelables nécessaires à l’Europe. Ces mêmes études indiquent que le secteur des énergies renouvelables peut créer entre 3 et 5 millions de nouveaux emplois dans nos pays. Il s’agit d’abord d’investir, de développer les infrastructures nécessaires, de créer un marché commun de l’énergie et d’adapter nos réseaux électriques afin de pouvoir absorber et gérer la production renouvelable.

Cette dernière est techniquement différente dans sa gestion par rapport aux réseaux électriques traditionnels. Si nous nous engageons collectivement, le potentiel est énorme.

L’article Nasser Kamel: « Nos destins sont liés, et la seule voie possible est de travailler ensemble » est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.

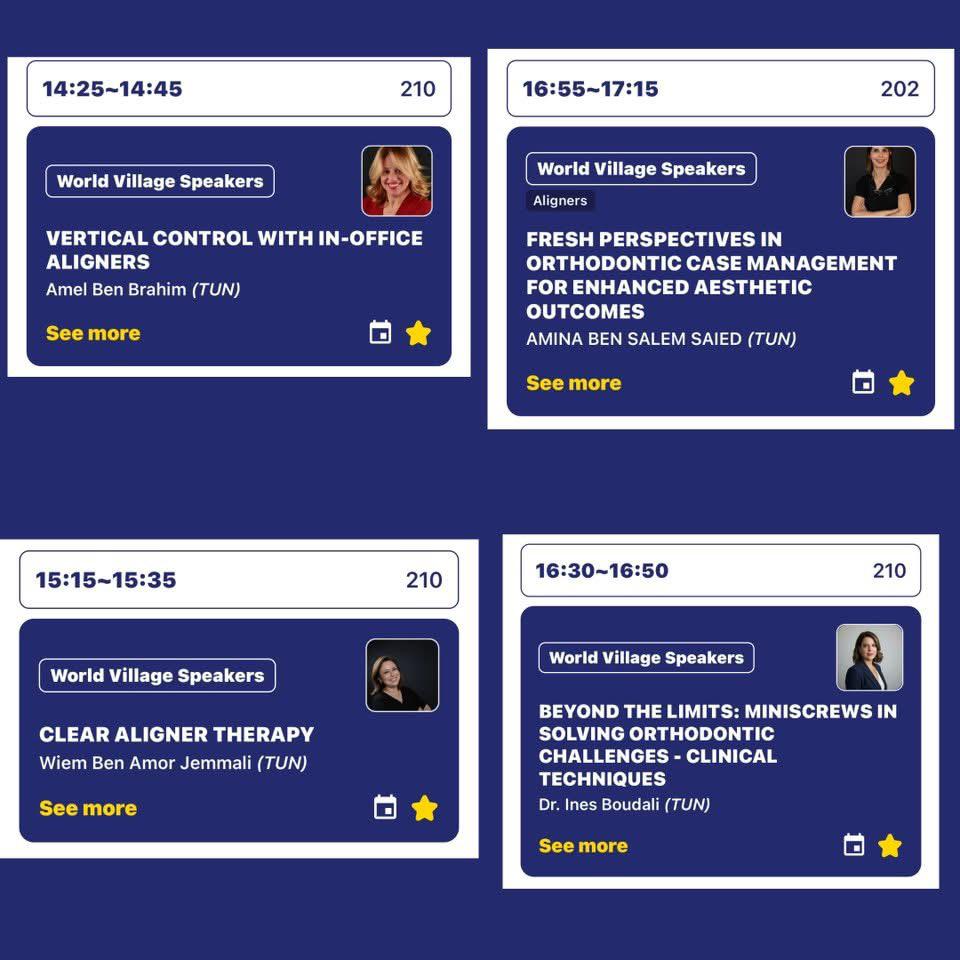

Docteur Ines Boudali Daoud a souligné qu’”en tant que femmes orthodontistes tunisiennes, nous avons l’honneur de représenter notre pays au plus grand congrès mondial d’orthodontie, où se réunissent les leaders mondiaux de la discipline, les chercheurs innovants et les cliniciens expérimentés.”

Docteur Ines Boudali Daoud a souligné qu’”en tant que femmes orthodontistes tunisiennes, nous avons l’honneur de représenter notre pays au plus grand congrès mondial d’orthodontie, où se réunissent les leaders mondiaux de la discipline, les chercheurs innovants et les cliniciens expérimentés.”