CIFF 2025 – Khaled El Nabawy, une conversation sur une vie d’acteur

Le théâtre en plein air de l’Opéra du Caire était baigné d’une lumière douce, ce dimanche 16 novembre, lorsque Khaled El Nabawy est monté sur scène pour une rencontre avec le public, organisée dans le cadre des Cairo Industry Days. Quatre jours plus tôt, le Festival international du film du Caire (CIFF) lui avait remis le Prix Faten Hamama d’excellence, saluant un parcours devenu incontournable. Cette conversation, menée avec une attention bienveillante par le critique Zein Khairy, a offert quelque chose de rare : non pas une série de souvenirs, mais un regard intime sur la manière dont un acteur construit sa vie, son art, et même son rapport au monde.

Zein Khairy a choisi d’ouvrir la séance par un souvenir qui avait la délicatesse d’un effet miroir. Il raconte qu’il y a vingt-cinq ans, son père avait écrit un scénario et avait invité chez lui un jeune acteur qui débutait à peine. Lorsqu’on avait sonné à la porte, c’est lui, Zein, qui était allé ouvrir. L’acteur qui entrait ce jour-là, inconnu, timide, concentré, était le même homme qu’il accueillait aujourd’hui sur scène, devant un public venu l’écouter. La salle a souri, et la distance entre la star et l’enfant qu’il avait été s’est soudain réduite.

Une brève vidéo retraçant ses rôles a encore affiné ce moment suspendu, avant que Khaled ne prenne la parole.

Ce qu’il raconte en premier surprend par sa simplicité. Il n’a jamais rêvé de devenir acteur. Il cherchait seulement « un travail qui me plaise et qui me permette de gagner ma vie ». Son père voulait qu’il devienne médecin. Lorsqu’il s’est inscrit en agriculture, il n’était pas heureux ; son père l’était encore moins. Il passait ses journées à la cafétéria plus qu’en classe, jusqu’au jour où il a remarqué une porte sur laquelle était écrit « Théâtre ». Il l’a poussée. Le metteur en scène, ne voulant pas de spectateurs passifs, lui a demandé de lire un texte. Il a lu. On lui a confié le rôle principal. Il avait alors décidé de ne jamais revenir. Mais lorsque le metteur en scène l’a rappelé pour lui dire que son absence ferait de lui un élève en échec, il est retourné aux répétitions.

C’est lors de la première répétition qu’il a compris. Un espace s’était ouvert. Il se sentait à sa place. Sans le savoir, il venait de trouver son métier. Sa mère l’a immédiatement soutenu. Son père n’a accepté qu’après l’avoir vu sur scène, dans un rôle principal.

De ce début presque accidentel, Khaled a tiré une conviction : ce métier exige une discipline absolue. Il en parle souvent, mais ce jour-là, il en a donné la version la plus simple, la plus claire : un acteur n’a pas le droit d’être malade, ni en retard, ni distrait. Trop de gens dépendent de lui. Une équipe entière peut perdre une journée à cause d’un seul faux pas. L’acteur doit donc tenir debout, physiquement et moralement, même dans la fatigue ou le doute.

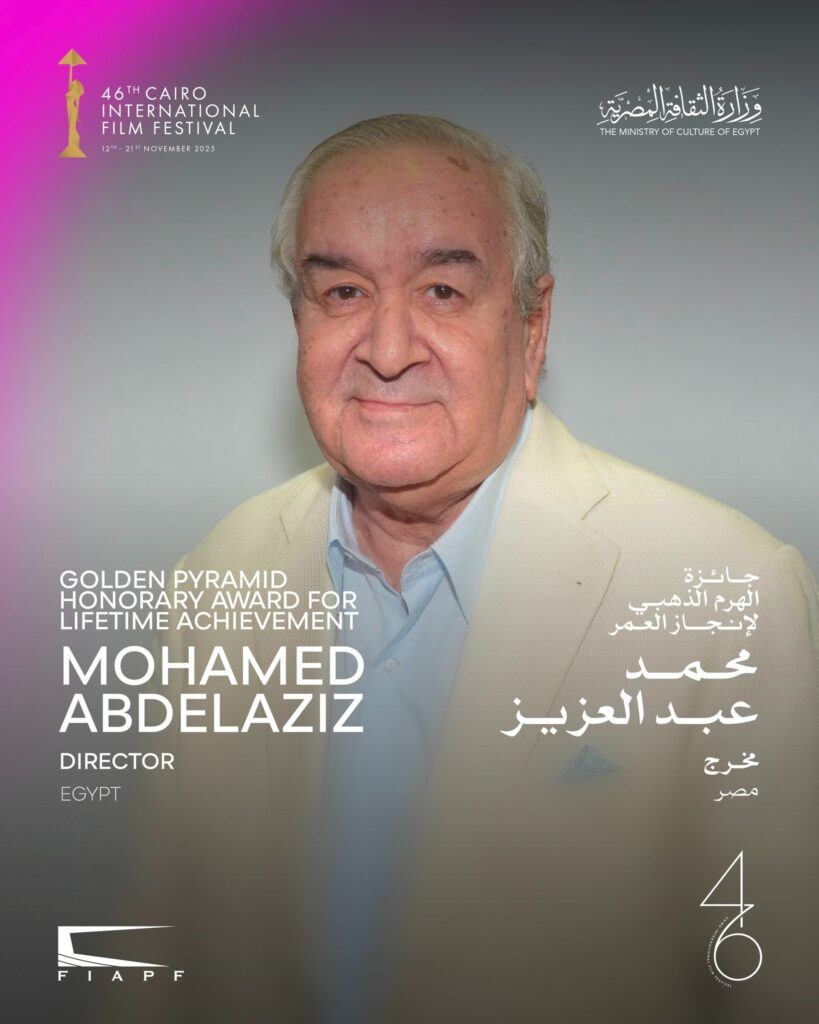

C’est ce qu’il a appris à l’institut, où ses professeurs lui répétaient qu’un rôle, même minime, s’inscrit toujours dans le mouvement d’un groupe. C’est aussi ce que lui ont transmis Mohamed Abdelaziz, qui lui a enseigné la discipline ; Salah Abou Seif, qui lui a dit qu’un film doit toujours dépasser le précédent ; et Abdelmonem Madbouly, son professeur de théâtre, dont il parle avec une tendresse presque filiale.

La rencontre a naturellement conduit au souvenir de Youssef Chahine. L’Émigré (1994), tourné alors qu’il était encore très jeune, est revenu plusieurs fois dans la conversation, comme un point de bascule. Zein l’a interrogé sur la fameuse scène où Ram court pour prévenir qu’il y a de l’eau. La caméra se trouvait dans une voiture ; Khaled courait à côté. Chahine avait demandé à ce qu’on attache l’acteur à la voiture par une corde, pour qu’ils avancent exactement à la même vitesse. « Si la voiture allait trop vite, je tombais » dit-il, sans dramatiser. Ce n’était pas une bravade : c’était la logique d’un metteur en scène exigeant.

Plus forte encore est la scène de l’incendie, qui n’apparaît à l’écran que quelques secondes. Sur le plateau, il a vu les techniciens travailler jusqu’à l’épuisement. Cela l’avait bouleversé. « Je me suis senti honteux », confie-t-il. C’est pour eux, et pour tous les invisibles du cinéma, qu’il a tenu à dédier son prix lors de la cérémonie d’ouverture.

C’est à ce moment que revient l’une des anecdotes les plus importantes de sa carrière : celle qui concerne Ines Deghidi. Avant que Chahine ne lui propose L’Émigré, Khaled avait déjà signé un contrat avec elle pour Disco Disco. Lorsque Chahine lui a annoncé qu’il avait besoin de lui et qu’il devait se rendre disponible pendant une année entière, Khaled en a parlé à Ines. Elle aurait pu lui demander de respecter son engagement. Elle aurait pu lui rappeler qu’un contrat est un contrat. Au lieu de cela, elle lui a répondu : « Cours vers Youssef Chahine, je te délie de ton contrat. » Il raconte ce moment avec une émotion intacte. « Je n’ose pas imaginer ce que ma carrière serait devenue si elle m’avait demandé de rester », dit-il. Cette phrase est lourde de sens : elle dit à la fois la loyauté d’Ines Deghidi, l’influence immense de Chahine, et la fragilité des trajectoires artistiques, qui tiennent parfois à un geste de générosité.

Dans cette conversation, une ligne s’est dessinée avec netteté : Khaled construit ses choix de rôles selon une éthique précise. Il refuse les personnages qui se ressemblent. C’est ce qui explique, dit-il, pourquoi il n’a tourné que vingt-cinq films en trente-cinq ans. Il préfère choisir peu, mais choisir juste.

Ce souci de précision et de vérité se retrouve aussi dans sa manière d’incarner les personnages arabes dans les productions internationales. Il raconte comment, dans un film étranger, une costumière voulait qu’il incarne un docteur irakien très mal habillé. Il avait refusé. « Un docteur peut n’avoir qu’une seule chemise, mais elle est propre. » Dans The Citizen, il avait insisté pour que son personnage libanais conserve son élégance.

Cette vigilance se prolongeait sur scène. Incarnant Sadate dans une pièce de théâtre aux États-Unis, il refusait certaines répliques, surtout lors des représentations destinées aux étudiants. Il ne voulait pas qu’ils se fassent une image déformée des Arabes. Il explique : « Nous ne sommes pas faibles. Nous sommes pacifiques, mais pas faibles. Nous avons une culture, et nous comprenons ce qui est devant nous. »

Au milieu de ces échanges, plusieurs voix se sont levées pour témoigner. La réalisatrice Kamla Abu Zekri, avec qui il a travaillé sur Wahat El Ghouroub (2017), a pris la parole. Elle raconte avoir immédiatement pensé à lui en lisant le roman. Elle confesse avoir eu un peu peur au début : il avait travaillé avec les plus grands, surtout avec Youssef Chahine. Puis elle a découvert un artiste extraordinairement précis, à tel point que, le premier jour de tournage, il lui posait des questions sur la manière exacte de frapper à une porte ou d’entrer dans une pièce. Elle s’était dit : « comment va-t-on faire trente épisodes comme ça ? » Elle avait fini par lui dire, en riant, qu’il aurait droit à une question par épisode. Elle affirme avoir énormément appris de lui et conclut en disant qu’il aurait pu gagner davantage ou tourner plus, mais qu’il respecte toujours ses principes.

Le producteur Gaby Khoury a ajouté une note d’humour : « Il a parlé de tout le monde : les professeurs, les techniciens, les acteurs… mais pas un mot des producteurs ! »

Le journaliste Mahmoud Saad, lui, a raconté une projection privée de L’Émigré, en présence de Yousra et de Chahine. Il ne connaissait pas encore le jeune acteur assis à côté de Yousra, mais lorsque le visage de Ram est apparu à l’écran, il avait immédiatement compris.

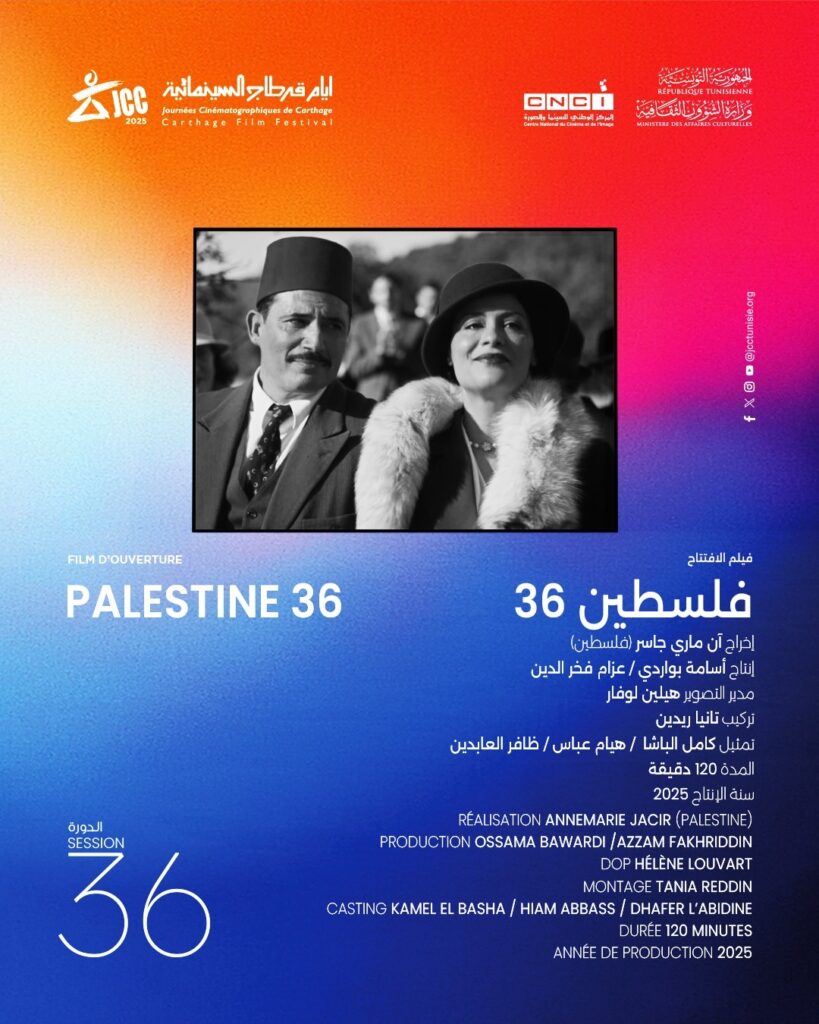

Un moment très fort est revenu avec la critique Rim Chaker. Elle se souvenait de la projection de L’Émigré aux Journées cinématographiques de Carthage en 1994. Le public tunisien avait porté le jeune acteur sur les épaules. Elle s’était dit que ce succès brutal risquait de le perdre. Elle lui a demandé : « Comment as-tu survécu à ça ? » Khaled a souri. Il a remercié Tunis. Il a raconté que Chahine, en le voyant ainsi, avait dit à Gaby qu’il fallait lui réserver une chambre dans un asile psychiatrique, et que Gaby avait répondu : « pas une chambre, une suite ! »

Puis il a expliqué simplement que le succès ne lui est pas monté à la tête parce qu’il avait vu ceux qui l’avaient précédé. En plus, il voulait faire partie de cette histoire du cinéma, avec ceux d’avant lui et ceux qui viendraient après.

Son fils, l’acteur Nour El Nabawy, a apporté un éclairage précieux. Il dit que son père ne lui a jamais appris comment jouer, mais comment vivre. Ce qu’il aime chez lui, dit-il, c’est qu’il parle d’idées, jamais de personnes ou de futilités. Il affirme qu’il apprend encore aujourd’hui de lui.

Peu à peu, le portrait qui se dessinait sur scène dépassait celui d’un acteur à succès. C’était la trajectoire d’un homme qui, en entrant par hasard dans une salle de théâtre, a trouvé non pas un métier, mais une façon d’être au monde.

Lui-même résume cette manière en une phrase qu’il répète souvent : « Sois différent, même si tu dois rester seul. »

Lorsqu’il la prononce, ce n’est ni une morale ni une injonction. C’est un constat. C’est ainsi qu’il a choisi ses rôles, négocié ses contrats, défendu l’image des Arabes à l’écran, respecté les techniciens, appris des anciens, et transmis à son fils le sens de la vie avant celui du jeu.

Ce dimanche-là, au Caire, la rencontre n’a pas simplement célébré un acteur. Elle a révélé une cohérence intérieure : celle d’un homme qui a fait de la discipline une élégance, de la précision une éthique, et de la dignité une manière de marcher dans la lumière.

Neïla Driss

L’article CIFF 2025 – Khaled El Nabawy, une conversation sur une vie d’acteur est apparu en premier sur webdo.

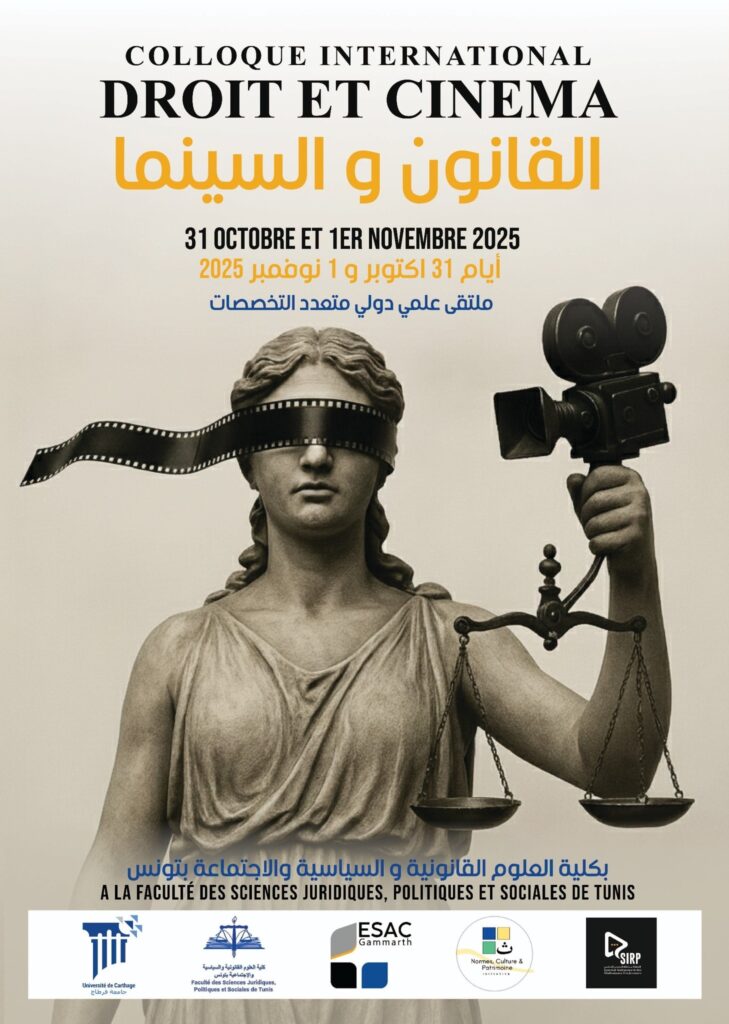

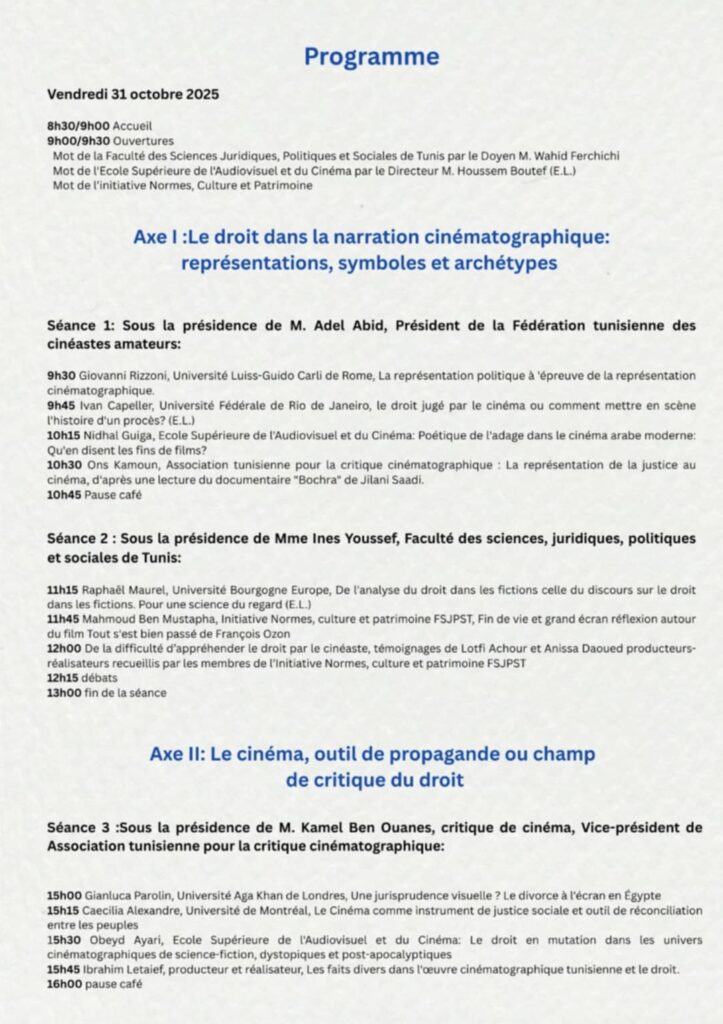

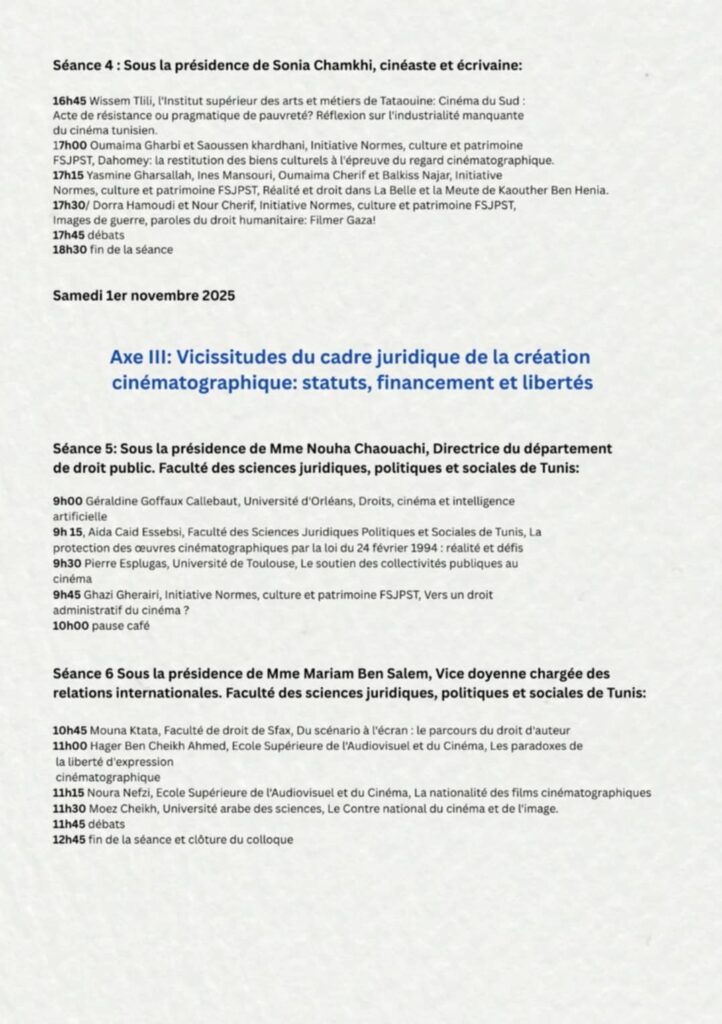

31 octobre et 1er novembre 2025

31 octobre et 1er novembre 2025 Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis Entrée libre — conférences, projections et débats ouverts au public

Entrée libre — conférences, projections et débats ouverts au public