Loin d’être marginale, l’agriculture constitue un levier essentiel pour la souveraineté économique de la Tunisie. Mais selon Yassine Grissa, trader en agriculture et CEO du groupe AgroBourse, secteur vital demeure entravé par une réglementation obsolète et un manque manifeste de vision stratégique. Entretien

Quels sont, à vos yeux, les blocages fondamentaux de l’agriculture en Tunisie aujourd’hui ?

Quels sont, à vos yeux, les blocages fondamentaux de l’agriculture en Tunisie aujourd’hui ?

Yassine Grissa : Le principal frein réside dans le cadre juridique et administratif qui gouverne le secteur. En Tunisie, comme dans beaucoup de pays africains, l’agriculture continue de fonctionner par des textes législatifs conçus il y a plusieurs décennies.

Ces lois, qui n’ont pratiquement pas été réformées, ne prennent pas en compte les mutations majeures du XXIe siècle : l’impact du changement climatique, l’émergence du numérique, la complexification des marchés agricoles mondiaux, ou encore l’évolution des modes de consommation tel la place que prend de plus l’agriculture biologique.

Ce décalage entre la norme et la réalité crée une forme d’inertie. Ce n’est pas que les anciennes règles étaient mauvaises en elles-mêmes c’est qu’elles sont devenues inadaptées, presque paralysantes.

Quelles sont les conséquences de ce manque d’adaptation aux nouvelles réalités du terrain ?

L’absence de stratégie globale se traduit par une gestion fragmentée, court-termiste et souvent réactive. Il n’existe pas, à ma connaissance, en Tunisie de cartographie dynamique et actualisée des zones de production, des besoins par filière, ni même des infrastructures existantes.

Résultat : on subventionne parfois des filières en perte de vitesse tout en négligeant des cultures à fort potentiel. On importe des denrées que l’on pourrait produire localement, faute d’avoir organisé la filière en amont. En somme, on évolue dans un système qui ressemble plus à une gestion de la pénurie qu’à une véritable politique de développement.

« Les lois agricoles n’ont pas suivi les mutations du siècle. Elles ne reflètent ni les enjeux climatiques ni la digitalisation des filières. »

Est-ce aussi un problème de priorités politiques ?

En grande fête, oui. L’agriculture devrait être traitée comme un secteur stratégique au même titre que l’énergie ou les télécommunications. Non seulement elle nourrit la population, mais elle peut aussi générer des excédents à l’exportation, stabiliser les zones rurales et atténuer la pression migratoire.

La sécurité alimentaire est déterminante pour la sécurité nationale, pourtant, on continue de la percevoir comme un secteur secondaire, voire marginal. On veut adopter le mode de vie d’un pays riche avec les ressources d’un pays en développement : c’est une contradiction structurelle dans un pays doté pourtant de tous les atouts naturels et humains pour faire un saut qualitatif et quantitatif indépendamment parlant des changements climatiques.

Alors que les défis agricoles exigent cohérence et anticipation, nous ne voyons pas de véritables outils de pilotage et la vision technocratique est souvent déconnectée du terrain. L’administration agricole serait-elle « hors-sol » ? S’agit-il réellement d’une gouvernance éclatée et d’une myopie décisionnelle alors que nous ne disposons pas de toutes les données sur terrain ?

Il ne s’agit pas d’accabler les fonctionnaires, mais de pointer un dysfonctionnement systémique. L’administration agricole tunisienne — avec ses 14.000 agents — fonctionne encore selon des logiques bureaucratiques rigides, très peu ancrées dans la réalité du terrain.

Il manque une base de données fiable, exhaustive, accessible et actualisée. On ne sait pas avec précision combien d’hectares sont réellement cultivés, qui les exploitent, quels sont les rendements, quelles sont les contraintes logistiques ou climatiques associées.

En l’absence de cette connaissance fine, on prend des décisions à l’aveugle, souvent dictées par l’urgence ou la pression politique.

« Nourrir la population, stabiliser les zones rurales, réduire la migration : l’agriculture peut tout cela, si elle est considérée comme stratégique. »

Par exemple ?

Un exemple concret : les annonces de « récupération de terres domaniales ». On entend fréquemment dire que des milliers d’hectares laissés en friche ont été « récupérés » par l’État. Mais que signifie exactement cette récupération ? Ces terres sont-elles réellement exploitées depuis ? Par qui ? Avec quels résultats ?

Sans un système d’information moderne, ces annonces relèvent davantage de la communication que d’un réel redéploiement productif.

Quelles pistes de réforme proposeriez-vous pour rompre avec cet immobilisme ?

Il faut repenser la gouvernance agricole sur des bases scientifiques et numériques.

Première étape : cartographier le foncier agricole au mètre carré près, intégrer des données satellites, croiser les informations fiscales, cadastrales, et agronomiques.

Deuxième étape : construire des outils d’aide à la décision à destination des pouvoirs publics, mais aussi des exploitants.

Enfin, il faut réorganiser les structures de production : favoriser les coopératives modernes, les groupements d’intérêt économique, ou les sociétés de services agricoles. Le modèle du petit exploitant isolé est de moins en moins viable économiquement. Il faut mutualiser les efforts, les équipements, les financements.

« L’absence de données fiables conduit à des décisions prises à l’aveugle, souvent sous la pression politique. »

Vous avez en tant que consultant aux nations unies supervisé des programmes de développement de l’agriculture dans certains pays africains et vous avez plaidé pour une nouvelle approche de l’agriculture : collective, intelligente et adossée aux technologies les plus avancées pour une révolution agricole inclusive, technologique et durable, les résultats ont-ils été probants ?

J’ai travaillé au Togo, dans le cadre de projets soutenus par les Nations Unies. Nous avons regroupé des agriculteurs autour de filières spécifiques, comme le maïs ou le soja, en dépassant la logique de la petite parcelle individuelle.

En les fédérant, on a pu structurer des chaînes de valeur entières : accès groupé aux entrants, collectif d’irrigation, transformation locale, débouchés à l’export.

Résultat : des rendements triplés dans certains cas, une notable progression des revenus et une plus grande résilience face aux aléas climatiques.

« La Tunisie a les compétences, mais elle manque de volonté pour transformer son modèle agricole. »

Vous évoquez souvent l’usage de la blockchain et de l’IA. Ce ne sont pas des gadgets technologiques ?

Pas du tout. Ce sont des outils puissants au service de la transparence, de l’efficacité et de la confiance. La blockchain, par exemple, permet d’enregistrer chaque étape d’un processus agricole — semis, traitements, récolte, transport — de manière infalsifiable.

Cela facilite la traçabilité, essentielle pour l’exportation. Mais surtout, elle permet d’automatiser les paiements via des contrats intelligents : un agriculteur peut être payé instantanément à la livraison, sans passer par des intermédiaires.

Quant à l’intelligence artificielle, elle peut prévoir les besoins en eau, recommander les semences les plus adaptées, optimiser les calendriers de culture, ou encore anticiper les maladies.

« Cartographier, structurer, numériser : voilà les trois étapes d’une gouvernance agricole moderne. »

Ce modèle pourrait-il être transposé en Tunisie ?

Tout à fait. Depuis 2018, je présente ce modèle à différents interlocuteurs en Tunisie. Il repose sur trois piliers : l’agrégation des producteurs autour de structures solides, l’intégration technologique à tous les niveaux, et la gouvernance basée sur les données.

Ce n’est ni utopique ni hors de portée. Ce qui manque, ce n’est pas la compétence — nous avons des ingénieurs, des agronomes, des chercheurs brillants — mais la volonté politique d’impulser un changement de paradigme.

L’agriculture tunisienne a besoin d’une révolution numérique et collective, il est grand temps de la sortir du bricolage et de la considérer comme un pilier économique vital pour le pays.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali

EN BREF

- Le cadre législatif tunisien de l’agriculture reste inchangé depuis plusieurs décennies.

- Il ne répond plus aux enjeux climatiques, technologiques et économiques actuels.

- L’absence de stratégie et de données fiables bloque les décisions efficaces.

- Yassine Grissa propose un modèle fondé sur la cartographie, les coopératives et la technologie.

- L’expérience du Togo montre que l’agrégation et la numérisation peuvent tripler les rendements.

- Pour lui, la Tunisie doit engager une « révolution agricole » centrée sur la donnée et la volonté politique.

L’article DOSSIER | AGRICULTURE : Gouvernance et données, les clés d’un nouveau modèle agricole tunisien est apparu en premier sur WMC.

Quels sont, à vos yeux, les blocages fondamentaux de l’agriculture en Tunisie aujourd’hui ?

Quels sont, à vos yeux, les blocages fondamentaux de l’agriculture en Tunisie aujourd’hui ? TUNIS — Le séminaire « Solutions italiennes pour la ferme du Futur », du 22 octobre au Novotel Lac, confirme la dynamique de rapprochement commercial et technologique entre l’Italie et la Tunisie dans le secteur agricole. Organisé par l’Agence ICE de Tunis en collaboration avec FEDERUNACOMA et le Bureau des Biens d’Équipement de Rome, l’événement a été inauguré par l’Ambassadeur d’Italie, la direction de l’ICE et une représentante de l’APIA tunisienne.

TUNIS — Le séminaire « Solutions italiennes pour la ferme du Futur », du 22 octobre au Novotel Lac, confirme la dynamique de rapprochement commercial et technologique entre l’Italie et la Tunisie dans le secteur agricole. Organisé par l’Agence ICE de Tunis en collaboration avec FEDERUNACOMA et le Bureau des Biens d’Équipement de Rome, l’événement a été inauguré par l’Ambassadeur d’Italie, la direction de l’ICE et une représentante de l’APIA tunisienne.

Défis et perspectives : innovation et services

Défis et perspectives : innovation et services L’Ambassadeur d’Italie, Alessandro Prunas, a mis en avant les synergies entre entreprises et institutions italiennes et tunisiennes, ainsi que le rôle du programme TANIT dans le cadre du « Piano Mattei ». Il a souligné l’importance de l’innovation et de la durabilité comme leviers de la coopération bilatérale. Côté tunisien, l’APIA accompagne l’investissement privé agricole et met l’accent sur les projets durables, l’accès aux financements verts et l’accélération des filières à haute valeur ajoutée.

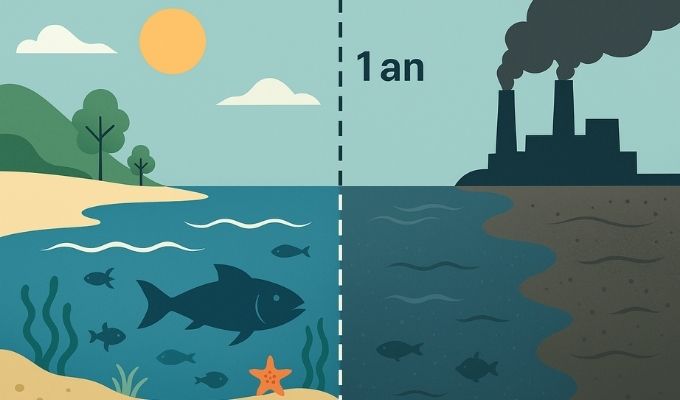

L’Ambassadeur d’Italie, Alessandro Prunas, a mis en avant les synergies entre entreprises et institutions italiennes et tunisiennes, ainsi que le rôle du programme TANIT dans le cadre du « Piano Mattei ». Il a souligné l’importance de l’innovation et de la durabilité comme leviers de la coopération bilatérale. Côté tunisien, l’APIA accompagne l’investissement privé agricole et met l’accent sur les projets durables, l’accès aux financements verts et l’accélération des filières à haute valeur ajoutée. L’arrêt du déversement de phosphogypse dans la mer de Gabès permettrait de restaurer son équilibre écologique en une année, selon l’expert en environnement industriel, Samir Gazbar. Ce rétablissement rapide serait favorisé par la force des marées qui caractérise cette zone côtière.

L’arrêt du déversement de phosphogypse dans la mer de Gabès permettrait de restaurer son équilibre écologique en une année, selon l’expert en environnement industriel, Samir Gazbar. Ce rétablissement rapide serait favorisé par la force des marées qui caractérise cette zone côtière.