Le décret-loi n° 2025-3 du 2 octobre 2025, amendant le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux sociétés communautaires (JORT n° 121), confirme la volonté de l’État de soutenir les dynamiques locales et corriger certaines failles du texte initial, en prime en matière d’exonération fiscale pour les associés des sociétés communautaires. Désormais, les revenus issus de l’entreprise communautaire bénéficient d’un traitement fiscal favorable, là où le texte précédent introduisait une inégalité entre les associés selon la nature de leurs revenus. Cette rectification était nécessaire.

Le décret-loi n° 2025-3 du 2 octobre 2025, amendant le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux sociétés communautaires (JORT n° 121), confirme la volonté de l’État de soutenir les dynamiques locales et corriger certaines failles du texte initial, en prime en matière d’exonération fiscale pour les associés des sociétés communautaires. Désormais, les revenus issus de l’entreprise communautaire bénéficient d’un traitement fiscal favorable, là où le texte précédent introduisait une inégalité entre les associés selon la nature de leurs revenus. Cette rectification était nécessaire.

Mais en parallèle, ce même décret consolide un ensemble d’avantages déjà considérables accordés aux sociétés communautaires : exonérations fiscales étendues, accès au foncier public en gré à gré, suspension de TVA à l’achat comme à la vente, crédits à taux préférentiels garantis par l’État, et même un registre national dédié. Ces mesures, bien qu’animées par une volonté de soutien territorial, créent un déséquilibre structurel préoccupant.

Pendant que les sociétés communautaires bénéficient de ce régime d’exception, les PME tunisiennes — qui représentent la majorité du tissu économique national — continuent d’opérer dans un cadre contraignant : fiscalité pleine, TVA sur tous les achats et ventes, loyers commerciaux sans exonération, crédits bancaires à taux élevés, et accès limité aux marchés publics.

Les PME tunisiennes ne revendiquent pas d’avantages particuliers : elles exigent simplement d’être traitées à égalité, dans l’esprit de justice économique.

Comment garantir une concurrence loyale dans ces conditions ?

Comment justifier que deux entreprises, créées par des citoyens du même pays, soient soumises à des régimes aussi divergents ?

Ce n’est pas la légitimité des sociétés communautaires qui est en cause, mais bien l’absence d’équité dans le traitement des autres formes entrepreneuriales. À force de privilégier un modèle au détriment des autres, on risque de fragiliser l’écosystème économique dans son ensemble.

Les entreprises communautaires bénéficient aujourd’hui d’un arsenal d’incitations :

- exonération de l’impôt sur les sociétés ;

- exonération de la TFP ;

- un régime suspensif de TVA à l’achat et à la vente ;

- un accès au crédit à taux préférentiel, garanti par la SOTUGAR ;

- un accès prioritaire aux terrains et immeubles publics, en gré à gré, pour des durées allant au-delà des 25 ans, avec exonération de loyer pendant 5 ans ;

- création d’un registre national spécifique, distinct du registre des entreprises classiques. Ces mesures puissantes traduisent une volonté politique forte mais posent une question de fond : comment une PME classique pourrait survivre face à un acteur bénéficiant d’un traitement aussi préférentiel ?

« Ce n’est pas la légitimité des sociétés communautaires qui est en cause, mais l’absence d’équité dans le traitement des autres formes entrepreneuriales. »

Un déséquilibre flagrant !

Prenons l’exemple d’une PME de transport : elle achète ses véhicules avec TVA, loue ses locaux avec TVA, paie ses impôts, et contracte un crédit bancaire à taux élevé. Face à elle, une entreprise communautaire bénéficie d’exonérations, de suspension de TVA, de loyers différés et d’un accès facilité au foncier public.

Comment parler de concurrence loyale dans ces conditions ?

Comment justifier que des entreprises créées par des citoyens du même pays soient traitées de manière aussi inégalitaire ?

PME et sociétés communautaires : deux visages d’un même tissu économique

Les PME tunisiennes ne sont pas des entités abstraites. Elles sont locales, enracinées, créatrices d’emplois, souvent familiales. Elles ne demandent pas de privilèges, mais un traitement équitable. Si l’objectif est de créer 10.000 emplois via les entreprises communautaires, ne risquons-nous pas d’en détruire 50.000 en fragilisant les PME existantes ?

« Loin d’opposer les modèles, harmoniser les avantages entre sociétés communautaires et PME, c’est reconnaître leur contribution commune au développement du pays. »

Appel à la Présidence : pour une justice économique inclusive

Le Président de la République a fait de l’équité territoriale et sociale un pilier de sa vision. Il paraît évident dans cette optique d’élargir cette équité au tissu entrepreneurial dans son ensemble. Les PME tunisiennes méritent les mêmes facilités que les sociétés communautaires : accès au foncier, exonérations et crédits préférentiels.

Et si les PME s’engageaient aussi pour leur territoire ?

Parmi les arguments avancés pour justifier les avantages accordés aux sociétés communautaires figure leur obligation de consacrer une part de leurs bénéfices au développement local. C’est une belle intention. Mais cette exigence, loin d’être exclusive, pourrait tout à fait être adoptée par les PME — à condition qu’elles bénéficient, elles aussi, des mêmes facilités.

Pourquoi ne pas imaginer un modèle où les PME, si elles sont exonérées d’impôt sur cinq ou dix ans, s’engagent à reverser un tiers de leurs bénéfices à des projets d’intérêt collectif ?

« Face à des exonérations fiscales, à un accès facilité au foncier et à des crédits garantis par l’État, les PME tunisiennes se retrouvent dans une position intenable. »

Pourquoi ne pas élargir cette logique vertueuse à l’ensemble du tissu entrepreneurial tunisien ?

Ce n’est donc pas un argument recevable pour exclure les PME des dispositifs d’appui.

Ce qui est possible pour une entreprise communautaire peut l’être pour une PME, dès lors que les obligations et les avantages sont équilibrés. L’équité ne consiste pas à réserver les privilèges à une forme juridique, mais à encourager toutes les entreprises à contribuer au bien commun, selon leurs moyens.

Pourquoi ne pas harmoniser les régimes ?

Pourquoi ne pas permettre aux PME de bénéficier, elles aussi, d’un traitement juste ?

pour une réforme qui rassemble. Loin d’opposer les modèles, il s’agit ici d’appeler à une cohérence. Les entreprises communautaires sont une belle idée. Mais elles ne doivent pas devenir un instrument de déséquilibre.

Harmoniser les avantages, ouvrir les dispositifs aux PME, c’est reconnaître que toutes les entreprises tunisiennes, qu’elles soient communautaires ou classiques, participent à la même ambition nationale.

Amel Belhadj Ali

EN BREF

- Le décret-loi n°2025-3 accorde de nouveaux avantages fiscaux et fonciers aux sociétés communautaires.

- Les PME tunisiennes dénoncent une concurrence déloyale et un déséquilibre économique croissant.

- L’auteure plaide pour une harmonisation des régimes et une justice économique inclusive.

- Objectif : élargir les dispositifs d’appui aux PME et promouvoir un modèle équitable.

- L’enjeu : préserver l’unité du tissu entrepreneurial tunisien.

L’article Concurrence inégale : PME et sociétés communautaires, un duel économique injuste ? est apparu en premier sur WMC.

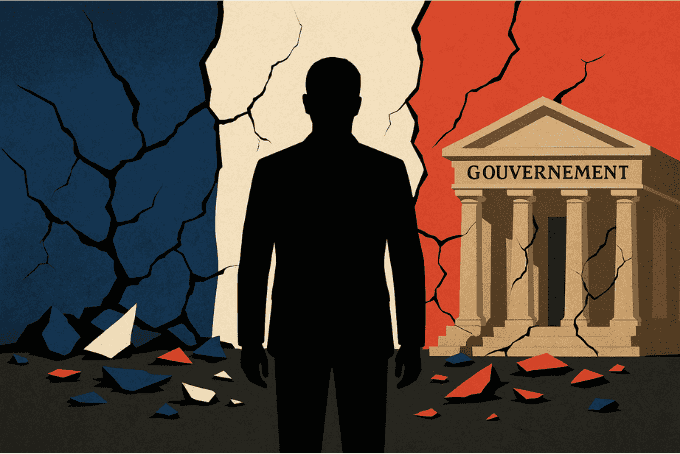

Quatre jours après sa démission, Sébastien Lecornu est reconduit à Matignon. L’Élysée mise sur la « continuité » pour arracher un budget 2026 dès lundi 13 octobre. Les oppositions promettent une censure immédiate. Le pays reste en impasse parlementaire.

Quatre jours après sa démission, Sébastien Lecornu est reconduit à Matignon. L’Élysée mise sur la « continuité » pour arracher un budget 2026 dès lundi 13 octobre. Les oppositions promettent une censure immédiate. Le pays reste en impasse parlementaire.

Le décret-loi n° 2025-3 du 2 octobre 2025, amendant le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux

Le décret-loi n° 2025-3 du 2 octobre 2025, amendant le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux