Allemagne : La nouvelle direction hérite d’une conjoncture économique défavorable

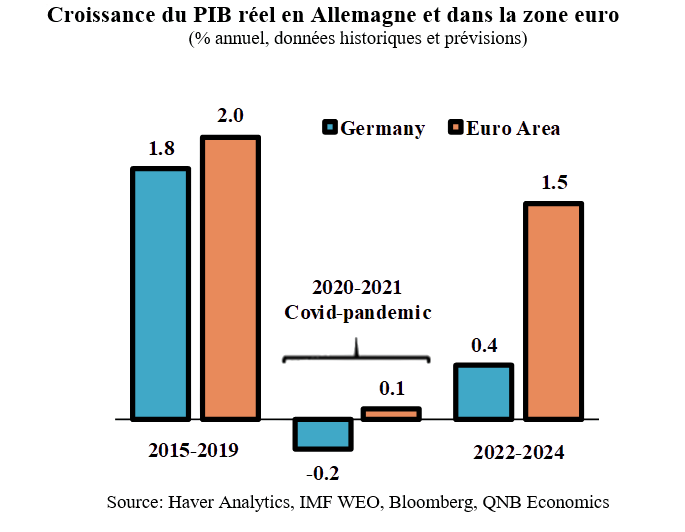

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a longtemps incarné la puissance économique de l’Europe. Toutefois, au cours des deux dernières décennies, des vents contraires fondamentaux ont commencé à s’accumuler : des tendances démographiques défavorables, une réglementation et une fiscalité excessives, ainsi qu’un retard dans la modernisation des secteurs clés face à l’ère numérique et à un paysage mondial en mutation rapide. En conséquence, l’économie allemande a sous-performé, avec un PIB réel qui est resté inchangé au cours des cinq dernières années — une évolution peu flatteuse comparée à la croissance de 12,2 % aux États-Unis ou même à celle de 5 % dans le reste de la zone euro sur la même période.

L’arrivée au pouvoir du Chancelier Friedrich Merz pourrait marquer un tournant en matière de politique économique et de performance. Pendant des décennies, l’Allemagne s’est consacrée à la rigueur budgétaire et à l’austérité. En revanche, le nouveau gouvernement arrive avec un vaste plan de relance budgétaire qui pourrait atteindre 1 000 milliards d’euros, incluant des investissements dans les infrastructures et la défense, ainsi que des projets de réformes fiscales et du marché du travail.

L’arrivée au pouvoir du Chancelier Friedrich Merz pourrait marquer un tournant en matière de politique économique et de performance. Pendant des décennies, l’Allemagne s’est consacrée à la rigueur budgétaire et à l’austérité. En revanche, le nouveau gouvernement arrive avec un vaste plan de relance budgétaire qui pourrait atteindre 1 000 milliards d’euros, incluant des investissements dans les infrastructures et la défense, ainsi que des projets de réformes fiscales et du marché du travail.

Ce programme économique constitue un changement de paradigme par rapport au conservatisme budgétaire traditionnel de l’Allemagne et devrait stimuler la croissance à moyen terme. Toutefois, la nouvelle administration hérite de défis majeurs qui exigent des réformes profondes pour relancer durablement une économie stagnante. Cet article explore trois facteurs clés qui illustrent ces défis et étayent notre analyse.

Premièrement : Des défis structurels majeurs qui sapent la compétitivité et la productivité

Le Rapport mondial sur la compétitivité offre une évaluation utile de cette dimension. Il y a dix ans à peine, l’Allemagne occupait le 6e rang mondial ; elle est aujourd’hui tombée à la 24e place, en raison des lourdeurs réglementaires, d’une fiscalité contraignante, de lois rigides sur l’emploi et d’une complexité administrative excessive.

La bureaucratie coûte jusqu’à 146 milliards d’euros par an à l’économie allemande. La perte de compétitivité se reflète clairement dans les statistiques de productivité : depuis 2017, la production par travailleur a chuté de 2,5 %. Les chefs d’entreprise dénoncent une administration tentaculaire et une transition numérique trop lente. Ce ralentissement nuit particulièrement aux start-ups, pour lesquelles les retards administratifs peuvent décider du succès ou de l’échec d’un projet. Par conséquent, de plus en plus d’entreprises transfèrent leurs activités vers d’autres pays européens comme les Pays-Bas, la Suède, le Portugal ou la Pologne. Ces problèmes structurels continueront donc à freiner la croissance, et devront être traités par des mesures allant au-delà d’un simple stimulus fiscal.

Deuxièmement : La modernisation des infrastructures, un impératif pour la croissance future

Si l’Allemagne veut relancer sa croissance économique, elle doit impérativement moderniser ses infrastructures vieillissantes. Sa politique budgétaire ultra-conservatrice a conduit à une sous-finance chronique dans des domaines clés. En 2023-2024, l’investissement public représentait en moyenne 2,8 % du PIB, contre 4,3 % en France.

Faute d’investissements suffisants, les infrastructures de transport et d’énergie vieillissent, et les technologies numériques restent à la traîne, ce qui freine la croissance à long terme. Il est donc crucial de procéder à des mises à niveau massives. Dans le passé, les délais de planification et de passation de marchés ont souvent excédé ceux de la construction elle-même. En 2023, 76 milliards d’euros de ressources budgétaires sont restés inutilisés, en raison d’obstacles administratifs et réglementaires. La modernisation des infrastructures doit ainsi figurer en tête des priorités du nouveau gouvernement.

Par ailleurs, une réforme visant à réduire l’impôt sur les sociétés ne serait appliquée que progressivement, à partir de 2028.

Troisièmement : L’industrie manufacturière poursuit sa dégradation, pesant sur la croissance globale

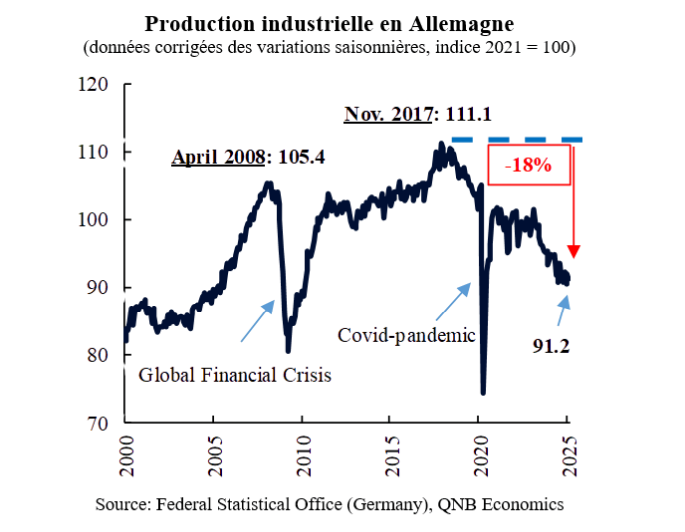

Secteur clé de l’économie allemande, l’industrie manufacturière traverse une période prolongée de déclin, affectant la croissance générale. Entre 2000 et le pic de 2017, la composante industrielle du PIB réel augmentait de 1,9 % par an. Depuis, cette dynamique s’est brusquement inversée, sous l’effet de nombreux chocs : tensions commerciales mondiales, ralentissement de l’économie mondiale, pandémie de Covid, crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, et déclin du secteur automobile.

Depuis son pic en 2017, la production industrielle allemande a reculé de 18 %. En 2025, les nouvelles guerres commerciales lancées par l’administration Trump, conjuguées à l’incertitude géopolitique élevée, exerceront une pression supplémentaire sur les industries tournées vers l’exportation. Même si le secteur manufacturier devrait bénéficier des investissements dans les infrastructures et la défense, le nouveau gouvernement devra assurer un environnement plus stable pour compenser ces vents contraires majeurs.

En conclusion, Le gouvernement hérite d’un lourd passif qui pèse sur les perspectives de croissance. Le changement de paradigme en matière de politique budgétaire devrait permettre une mise à niveau essentielle des infrastructures et amorcer une reprise, stimulant ainsi la croissance à moyen terme. Toutefois, des réformes structurelles plus profondes seront nécessaires pour garantir une relance durable de l’économie allemande..

En conclusion, Le gouvernement hérite d’un lourd passif qui pèse sur les perspectives de croissance. Le changement de paradigme en matière de politique budgétaire devrait permettre une mise à niveau essentielle des infrastructures et amorcer une reprise, stimulant ainsi la croissance à moyen terme. Toutefois, des réformes structurelles plus profondes seront nécessaires pour garantir une relance durable de l’économie allemande..

(SOURCE : REVUE ECONOMIQUE | QNB)

L’article Allemagne : La nouvelle direction hérite d’une conjoncture économique défavorable est apparu en premier sur WMC.

Un début d’année dans le flou Alors que nous entamons le cinquième mois de l’année, le ministère des Finances n’a toujours pas publié les chiffres d’exécution du

Un début d’année dans le flou Alors que nous entamons le cinquième mois de l’année, le ministère des Finances n’a toujours pas publié les chiffres d’exécution du