Festival international de musique symphonique à El Jem : un clin d’œil à Hédi Jouini en 2025

La 38ème édition du Festival international de musique symphonique “Les Nocturnes d’El Jem” se tiendra du 12 juillet au 16 août 2025, a annoncé le comité d’organisation sur la page officielle du festival. La programmation qui prévoit pas moins de huit soirées aux couleurs de plusieurs pays, dont la Tunisie, l’Italie et la Wallonie, sera dévoilée lors d’une conférence de presse prévue le 10 juin prochain, a appris l’agence TAP.

La soirée du 24 juillet 2025 marquera un moment fort de cette édition avec le concert de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (ORCW) intitulé “Alors on danse” comme l’a mentionné l’Orchestre sur sa page officielle.

Organisé en collaboration avec la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie, le concert qui débutera à 21H30 sera placé sous la direction de Jean-Frédéric Molard, violon solo de l’Orchestre.

Jean-Frédéric Molard dans un clin d’œil à Hédi Jouini

Les mélomanes auront rendez-vous selon le programme de la soirée aves les Cinq danses allemandes D.90 de Franz Schubert, suivies de la célèbre Valse, deuxième mouvement de la Sérénade op. 48 de Piotr Ilitch Tchaïkovski. L’Orchestre interprétera également les Cinq danses grecques du compositeur Nikos Skalkottas, ainsi qu’une incursion dans l’univers d’Astor Piazzolla avec Oblivion et Grand Tango, deux pièces interprétées par Jean-Frédéric Molard au violon.

Seront également jouées Trois miniatures de Komitas, arrangées par Sergeï Aslamazyan, ainsi que The Old Masters of Speyside de Michel Lysight. La soirée se poursuivra avec un extrait des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, à savoir le Concerto pour violon op. 8 n°3 “L’Automne”, interprété par Jean-Frédéric Molard.

Enfin, un clin d’œil à la musique tunisienne viendra en apothéose conclure le programme de la soirée avec le morceau “Lyoum galetli zine ezzine” du grand Hédi Jouini.

Fondé en 1958, l’ORCW a régulièrement collaboré avec les plus grands artistes, sur les scènes internationales les plus importantes ainsi qu’à Mons, Capitale culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Capitale européenne de la culture 2015.

L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie est partenaire du Concours Musical International Reine Elisabeth depuis plus de 20 ans et un complice régulier de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, de Bozar, de Flagey et de nombreux festivals belges.

Il présente des concerts pour le jeune public et collabore avec de jeunes artistes. Il offre des micro-prestations aux élèves des académies de musique et des concerts en académie d’orchestre aux étudiants des Conservatoires royaux.

Il se produit régulièrement sous la direction de son violon solo, Jean-Frédéric Molard qui joue sur un violon du luthier français Jean-Baptiste Vuillaume de 1840.

Depuis sa création en 1986, le Festival international de Musique symphonique d’El Jem a réussi à s’imposer en tant qu’événement artistique de dimension internationale. Le festival se tient dans un lieu unique en son genre à savoir l’écrin historique de l’amphithéâtre romain d’El Jem, classé Patrimoine mondial de l’Unesco, où les plus grands orchestres symphoniques internationaux investissent les pierres millénaires du Colisée, créant un dialogue entre musique classique et patrimoine architectural.

L’article Festival international de musique symphonique à El Jem : un clin d’œil à Hédi Jouini en 2025 est apparu en premier sur WMC.

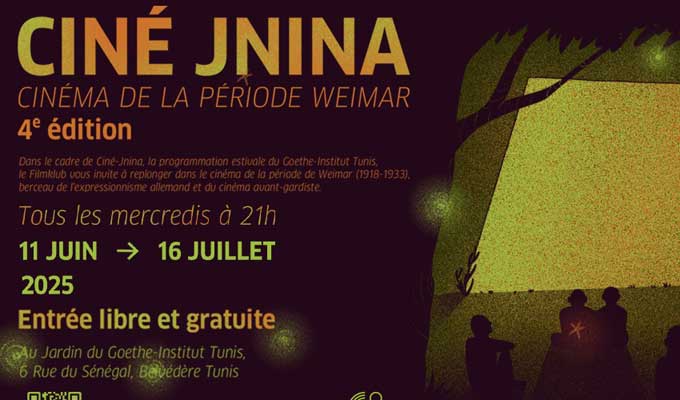

Cette année, la programmation cinématographique estivale du “Filmklub” met à l’honneur le cinéma de la République de Weimar (1918–1933), berceau de l’expressionnisme allemand et du cinéma avant-gardiste pendant l’une des périodes les plus riches et les plus influentes de l’histoire du cinéma mondial.

Cette année, la programmation cinématographique estivale du “Filmklub” met à l’honneur le cinéma de la République de Weimar (1918–1933), berceau de l’expressionnisme allemand et du cinéma avant-gardiste pendant l’une des périodes les plus riches et les plus influentes de l’histoire du cinéma mondial. Une présence imposante et un style affirmé

Une présence imposante et un style affirmé Technologies embarquées et innovations utiles

Technologies embarquées et innovations utiles La

La  Site web :

Site web :