Hafedh Ben Afia (Afreximbank) : « Le Forum Maghrébin, cap sur l’intégration bancaire »

Réunissant banquiers, experts et universitaires venus de toute la région, le premier forum organisé par la Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur BMICE a mis en lumière l’urgence d’une intégration économique maghrébine plus forte. Entre partage d’expériences, défis de la digitalisation, cybersécurité et impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi, les participants ont esquissé une feuille de route pour dynamiser les échanges intra-maghrébins et renforcer la résilience du secteur bancaire face aux mutations technologiques. Hafedh Ben Afia, Chef de la région Afrique du Nord, de Afreximbank dresse un état des lieux. Interview:

Quels sont les enjeux actuels concernant ce premier forum et quel est son impact sur les banques inter-maghrébines ?

Hafedh Ben Afia: La région maghrébine demeure l’une des moins intégrées du continent africain, voire même du monde. Les échanges commerciaux et d’investissement entre les pays du Maghreb ne représentent que 3 % du volume total des échanges avec le reste du monde. C’est dans ce contexte que le forum, organisé par la Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur « BMICE , intervient à un moment opportun pour unir les efforts et réfléchir collectivement à davantage d’échanges, d’idées et de partage d’expertises.

C’est la raison pour laquelle Afreximbank a été invitée à participer. Il convient de rappeler qu’Afreximbank est présente dans 54 pays africains, possède une solide expérience en matière d’intégration régionale. Nous avons notamment créé un département dédié, l’Inter-Africa Trade and Investment Bank, dont la mission est de favoriser les opportunités entre pays africains, plutôt que de se tourner systématiquement vers des partenaires extérieurs.

Nous sommes venus partager notre expérience, notamment sur la manière dont nous soutenons les entreprises africaines dans leurs projets sur le continent. Nous avons déjà accompagné des sociétés égyptiennes, marocaines et tunisiennes dans leurs initiatives avec d’autres pays africains, en garantissant la performance de ces entreprises et en couvrant les risques liés aux paiements, ce qui évite de faire appel à des partenaires extra-africains.

Notre objectif est d’inspirer les banques maghrébines à adopter des démarches similaires, tout en restant à l’écoute de leurs besoins spécifiques. Nous espérons ainsi encourager une intégration plus poussée entre les pays de la région.

Quels sont, selon vous, les besoins du marché maghrébin et comment dynamiser les échanges intra-maghrébins ?

Concernant les besoins du marché maghrébin et la dynamisation des échanges intra-maghrébins, le principal défi est d’ordre culturel et lié à l’état d’esprit. L’intégration existe, mais principalement dans le secteur informel, notamment entre la Tunisie, la Libye et l’Algérie.

Chaque pays possède ses propres atouts : industrie, tourisme et agroalimentaire pour la Tunisie ; gaz pour l’Algérie ; pétrole pour la Libye ; phosphate pour le Maroc. Cette diversité offre un potentiel d’intégration important.

Cependant, il est nécessaire de renforcer la volonté politique pour accélérer cette intégration et d’adapter les réglementations afin de faciliter les investissements et les projets communs. Bien que de nombreuses conventions existent sur le papier, leur application concrète reste limitée.

Lors du forum, la digitalisation et l’intelligence artificielle ont été évoquées. Quels sont les défis à relever en matière de cybersécurité dans le secteur bancaire maghrébin ?

Avec la mondialisation et la digitalisation croissante, il est indispensable pour les banques maghrébines, comme pour toutes les banques africaines, de rester à la pointe de l’innovation. Aujourd’hui, les acteurs économiques attendent des services bancaires accessibles en ligne et une assistance technique rapide, notamment grâce à l’intelligence artificielle. Ils ne souhaitent plus dépendre de l’intervention humaine pour résoudre leurs problèmes, à l’image de ce qui se pratique déjà dans les grandes institutions et entreprises internationales. Le Maghreb ne fait pas exception : il doit s’adapter à ces nouvelles exigences et ne peut rester en marge de cette évolution.

Cependant, pour tirer pleinement parti de ces outils numériques et de l’IA, il est impératif de garantir une sécurité totale. Cela implique d’adopter une véritable culture de la cybersécurité, aussi bien au niveau individuel qu’organisationnel : gestion rigoureuse des accès, utilisation sécurisée des cartes et des mots de passe, limitation des supports physiques comme les clés USB ou les disques durs, etc. La sensibilisation à ces enjeux est essentielle, car les cyberattaques, devenues de plus en plus sophistiquées avec la mondialisation, peuvent avoir des conséquences dramatiques, y compris pour les banques centrales et les grandes entreprises de la région.

Quelles recommandations ont été faites lors de cette session sur la cybersécurité ?

Lors de la session dédiée à la cybersécurité, plusieurs recommandations ont été formulées :

Multiplier les actions de sensibilisation à la cybersécurité et à l’optimisation des outils numériques, en particulier dans le secteur bancaire.

Favoriser le partage d’expériences entre banques pour renforcer la protection face aux cybermenaces, en s’inspirant des bonnes pratiques déjà mises en œuvre.

Faire appel à des experts externes en cybersécurité, au-delà des seules compétences internes, afin de disposer des meilleures solutions face à des attaques en constante évolution.

En résumé, la transformation digitale du secteur bancaire maghrébin doit aller de pair avec un renforcement de la cybersécurité et une adaptation continue aux nouveaux risques, pour garantir la confiance des clients et la résilience des institutions financières de la région.

L’intelligence artificielle aura-t-elle un impact sur le tissu industriel et l’emploi dans la région?

Effectivement, comme on le disait déjà durant mes études, l’arrivée des robots dans les usines a entraîné une réduction du nombre de salariés, ce qui a eu un impact réel. On a observé de grandes entreprises licencier des milliers d’employés, notamment après la crise financière de 2008-2009. Cette période a renforcé l’idée que le personnel humain serait de moins en moins nécessaire, remplacé par des machines capables d’exécuter ces tâches.

Aujourd’hui, avec l’intelligence artificielle, d’autres métiers risquent de disparaître. Le tissu industriel va probablement évoluer, et le nombre d’employés par entreprise devrait diminuer. Cependant, de nouveaux emplois pourraient émerger, notamment dans des fonctions de soutien ou de services liés à l’IA.

Pourtant, je reste assez pessimiste quant à l’avenir. Même des ingénieurs pourraient être remplacés par des intelligences artificielles capables d’accomplir le travail de plusieurs d’entre eux. À l’échelle locale comme mondiale, les entreprises et investisseurs privilégient avant tout leurs profits. Ils chercheront donc à réduire au maximum les coûts liés aux charges sociales, assurances, et autres frais liés au personnel. Un robot fonctionnant à l’énergie avec une maintenance minimale représente une solution économique très attractive.

Nous sommes donc à un tournant où, bien que de nouveaux métiers apparaissent, l’impact global sur l’emploi salarié sera important. Tout le monde observe cette transformation avec attention, mais il est clair que les masses salariales seront profondément affectées.

Un mot de la fin sur ces deux jours de forum ?

Nous avons constaté une participation très diverse, venant de toute la région maghrébine, avec la présence de sociétés, de banques, de conseillers ainsi que de professeurs universitaires.

Durant la première journée et une partie de la deuxième, les échanges ont été particulièrement riches et constructifs. Nous avons senti que ce forum arrive à un moment opportun. Par exemple, Afreximbank, en tant que banque africaine, dispose déjà d’expériences dans la région, mais souhaite intensifier son action, notamment en s’inspirant du modèle d’intégration observé dans d’autres régions comme l’Afrique de l’Ouest, où les échanges inter-pays atteignent 10 à 15 %.

L’objectif est de reproduire ce modèle dans notre région, ce qui rend ce forum d’autant plus pertinent. Nous espérons voir se multiplier les éditions de ce rendez-vous.

Je suis convaincu que la deuxième édition, prévue l’année prochaine, bénéficiera d’une audience plus large et aura un impact encore plus fort. Surtout, si les recommandations formulées lors de cette première édition – comme l’a promis la BMICE – sont prises en compte, nous pourrons mesurer les progrès réalisés au cours de l’année, évaluer les actions menées et orienter les futures recommandations pour continuer à avancer.

L’article Hafedh Ben Afia (Afreximbank) : « Le Forum Maghrébin, cap sur l’intégration bancaire » est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.

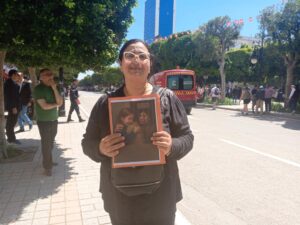

Par ailleurs, le militant politique Chihab Mekki, surnommé « Ridha Lenin », a indiqué que cette mobilisation coïncide avec d’autres mouvements d’opposition au président, soulignant que cela reflète la diversité des opinions en Tunisie et confirme l’existence d’une véritable liberté et démocratie dans le pays.

Par ailleurs, le militant politique Chihab Mekki, surnommé « Ridha Lenin », a indiqué que cette mobilisation coïncide avec d’autres mouvements d’opposition au président, soulignant que cela reflète la diversité des opinions en Tunisie et confirme l’existence d’une véritable liberté et démocratie dans le pays. Akila Dridi a d’abord rappelé que la participation du PDL à cette marche ne se limite pas à la revendication de la libération immédiate de l’avocat d’Abir Moussi détenue arbitrairement depuis le 3 octobre 2023. Elle a également souligné le soutien à l’avocat

Akila Dridi a d’abord rappelé que la participation du PDL à cette marche ne se limite pas à la revendication de la libération immédiate de l’avocat d’Abir Moussi détenue arbitrairement depuis le 3 octobre 2023. Elle a également souligné le soutien à l’avocat