Quand le cinéma s’invite au droit — et que le droit s’interroge à travers le cinéma

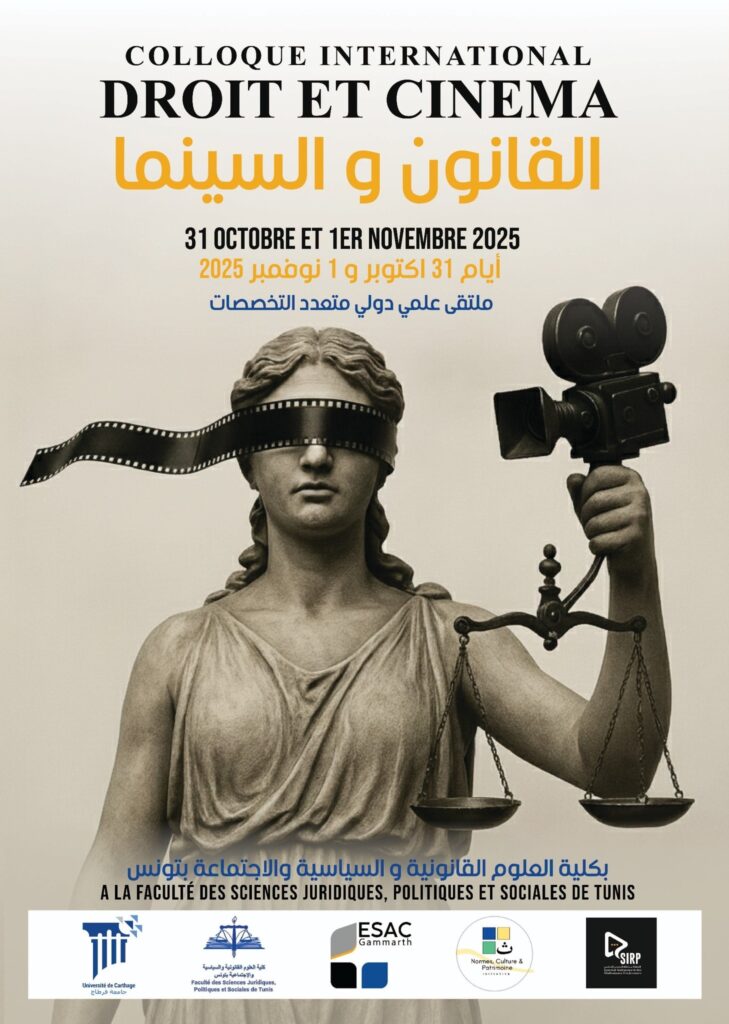

Colloque international Droit et Cinéma / 31 octobre et 1er novembre 2025, Tunis

Le cinéma franchit les portes de la faculté de droit. Pendant deux jours, il s’y installe non pas comme divertissement, mais comme question, comme miroir, comme témoin. C’est cette rencontre singulière que propose le Colloque international “Droit et Cinéma”, organisé les 31 octobre et 1er novembre 2025 à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, en partenariat avec l’École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) et l’Initiative Normes, Culture et Patrimoine.

Le droit et le cinéma, à première vue, semblent appartenir à deux univers dissemblables : l’un repose sur la rigueur des textes, la hiérarchie des normes et la recherche d’un équilibre ; l’autre sur l’imaginaire, la subjectivité et la mise en crise des certitudes. Mais lorsque le cinéma s’invite dans le domaine du droit, il ne vient pas seulement illustrer ou raconter : il interroge, dérange, révèle. Il oblige la loi à se regarder autrement, à affronter sa propre représentation, à se confronter à la perception sensible qu’en donne l’image.

C’est à ce croisement fécond entre raison et imaginaire, règle et liberté que se consacrera ce colloque, réunissant juristes, universitaires, cinéastes et critiques autour d’une même table, pour penser ensemble ce qui relie — et parfois oppose — le droit et le cinéma.

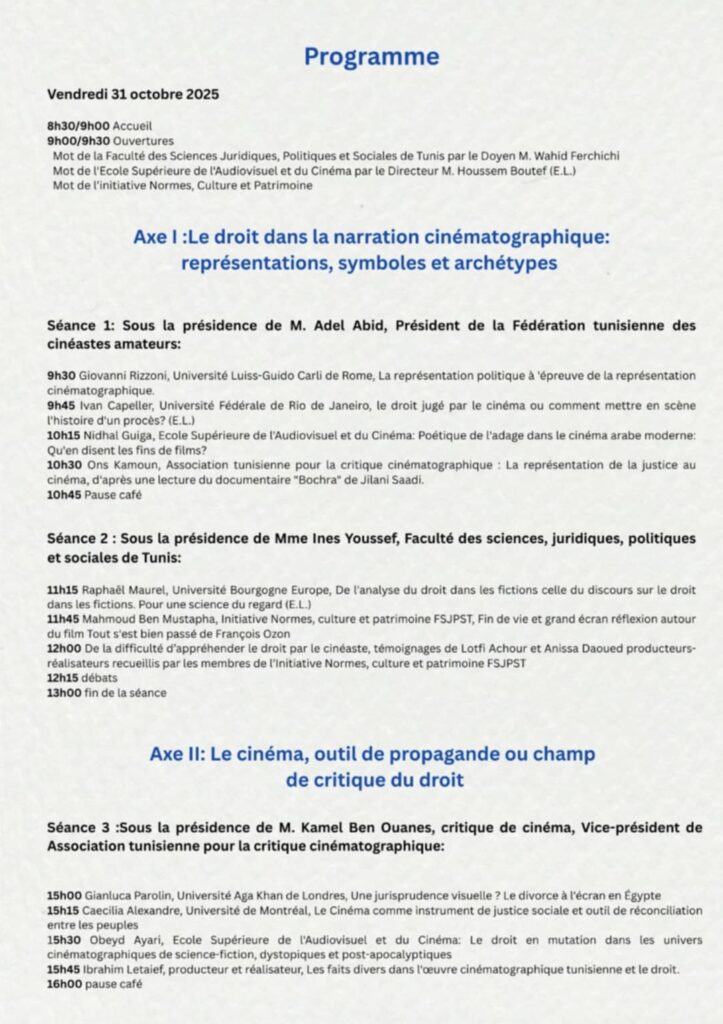

Représenter le droit : entre symbole et récit

La première journée du colloque sera consacrée à la présence du droit dans la narration cinématographique. Comment la justice s’incarne-t-elle à l’écran ? Sous quels visages, quels archétypes, quelles formes de mise en scène ? De Giovanni Rizzoni (Université Luiss-Guido Carli de Rome) à Ivan Capeller (Université Fédérale de Rio de Janeiro), les chercheurs questionneront la représentation du pouvoir judiciaire, des figures d’accusés ou de juges, et les métamorphoses du procès dans le langage filmique.

Au-delà de la simple analyse des œuvres, il s’agira de comprendre ce que le cinéma fait au droit — et réciproquement. L’image, en reconfigurant la notion de vérité ou de faute, en déplaçant la frontière entre culpabilité et responsabilité, invente de nouvelles façons d’appréhender la justice. Dans un monde saturé de récits audiovisuels, cette relecture devient essentielle.

Quand le cinéma devient contre-pouvoir

Le deuxième axe du colloque, intitulé “Le cinéma, outil de propagande ou champ de critique du droit”, abordera le cinéma comme espace de résistance, de débat ou de légitimation du pouvoir.

Sous la présidence de Kamel Ben Ouanes, critique de cinéma et vice-président de l’Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique, et de Sonia Chamkhi, cinéaste et écrivaine, la réflexion portera sur le rapport ambivalent entre cinéma et institution : comment le film peut-il être à la fois instrument de pouvoir et arme critique ?

Des communications venues d’Italie, du Canada, de Tunisie et de France évoqueront la jurisprudence visuelle autour du divorce, la représentation des peuples et des frontières, ou encore les mutations du cinéma postrévolutionnaire. Le regard du Sud, souvent minoré dans les circuits de production mondiale, sera aussi au cœur des débats : que signifie “filmer la justice” depuis des territoires où la loi est parfois inachevée, suspendue ou confisquée ?

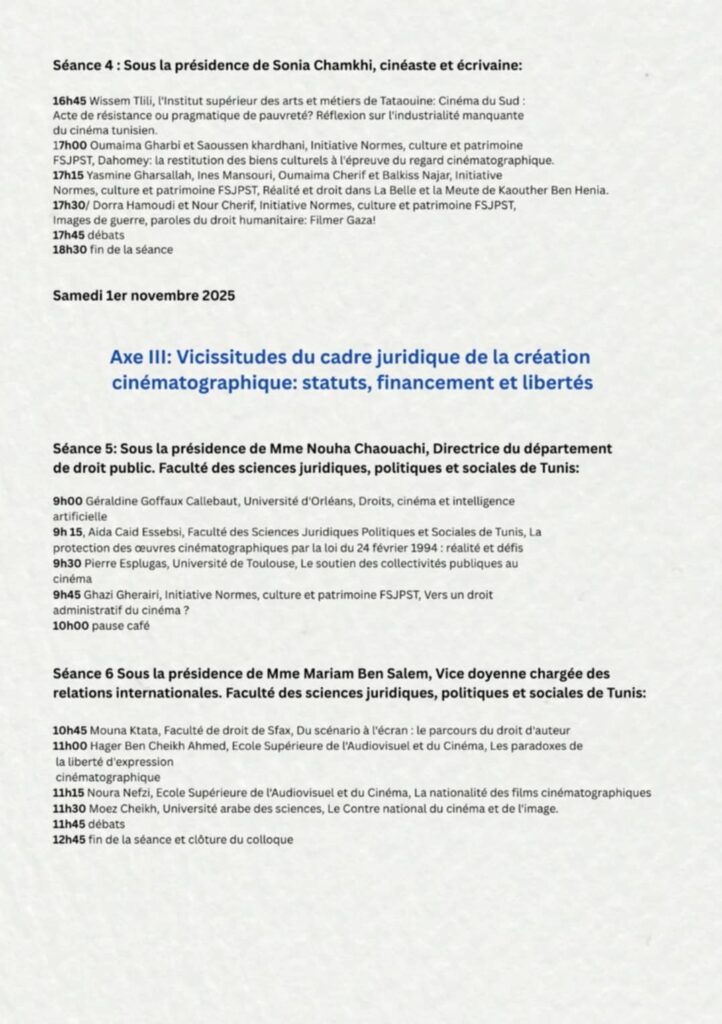

Le droit de créer : entre libertés et contraintes

Le dernier axe, prévu le samedi 1er novembre, portera sur les vicissitudes juridiques de la création cinématographique : financement, statut des œuvres, droit d’auteur, intelligence artificielle. Autrement dit, tout ce qui façonne aujourd’hui les conditions mêmes de la production artistique.

Sous la présidence de Nourh Chaouachi et Mariam Ben Salem, la discussion s’ouvrira sur les réalités concrètes auxquelles font face les créateurs : protection des films, circulation internationale, censure, nationalité des œuvres… autant de questions cruciales à l’heure où les plateformes brouillent les frontières et où la technologie redéfinit l’idée même d’auteur.

Les communications de Géraldine Goffaux Callebaut (Université d’Orléans), Asla Eid Essebi (Faculté des Sciences Juridiques de Tunis) et Firas Gherairi (Initiative Normes, Culture et Patrimoine) interrogeront la manière dont le droit peut — ou non — accompagner ces mutations sans trahir l’esprit de la création.

Thémis et l’objectif

L’affiche du colloque en dit déjà long : une statue de Thémis, déesse grecque de la justice, les yeux bandés, tenant d’une main la balance et de l’autre… une caméra.

Thémis, dans la mythologie grecque, incarne la loi naturelle, la mesure et la sagesse. Elle est cette figure qui veille sur l’équilibre entre l’ordre et la morale. Son bandeau symbolise l’impartialité, sa balance la recherche d’équité, son glaive l’autorité de la loi.

Mais ici, Thémis ne tient plus seulement les attributs du jugement : elle adopte aussi le regard du cinéma. En remplaçant son glaive par une caméra, l’image suggère un déplacement subtil — celui d’une justice qui s’ouvre à la perception, à l’émotion, à la pluralité des points de vue.

En associant l’icône du droit à l’instrument du regard, l’affiche traduit l’ambition de ce colloque : montrer que le cinéma peut rendre la justice plus humaine, et que le droit peut donner sens à l’image.

Entre cadre et liberté : une réflexion ouverte

Ce colloque, par son approche transversale, dépasse le cadre académique : il invite à repenser la justice comme expérience sensible. À travers l’image, le son, le récit, le cinéma dit ce que le droit tait : les émotions, les injustices, les zones d’ombre. En retour, le droit, par sa rigueur et son langage, impose au cinéma un contrepoint, une structure, parfois une limite salutaire.

Entre la balance de Thémis et l’objectif de la caméra, il y a cette même quête d’équilibre — entre vérité et représentation, entre norme et liberté.

Et peut-être est-ce là, dans cette tension, que se loge la véritable rencontre : celle d’un droit qui apprend à écouter les images, et d’un cinéma qui redonne au droit un visage, une voix, une conscience.

31 octobre et 1er novembre 2025

31 octobre et 1er novembre 2025 Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis Entrée libre — conférences, projections et débats ouverts au public

Entrée libre — conférences, projections et débats ouverts au public

Neïla Driss

L’article Quand le cinéma s’invite au droit — et que le droit s’interroge à travers le cinéma est apparu en premier sur webdo.