Tempête de sable impressionnante à Tozeur et Kébili

© Mosaique FM

© Mosaique FM

© Mosaique FM

© Mosaique FM

La lieutenante-générale Jamie Speiser-Blanchet est officiellement devenue la première femme à prendre la tête de l’Aviation royale canadienne, à l’issue d’une cérémonie de passation de commandement tenue ce jeudi à Ottawa. L’événement a été présidé par la cheffe d’état-major de la Défense, la générale Jennie Carignan.

Originaire du Québec, Speiser-Blanchet succède au lieutenant-général Eric Kenny, qui prend sa retraite après 35 années de service au sein des Forces aériennes canadiennes.

Ancienne pilote d’hélicoptère, elle a occupé divers postes de commandement, dont celui de commandante adjointe de la force aérienne. Elle compte à son actif plusieurs déploiements opérationnels, notamment dans le cadre de missions de maintien de la paix de l’ONU et de l’OTAN en Haïti et en Bosnie.

Au Canada, elle a également participé à plusieurs interventions d’urgence, notamment lors d’incendies et d’inondations majeures, apportant un appui aérien essentiel dans ces situations critiques.

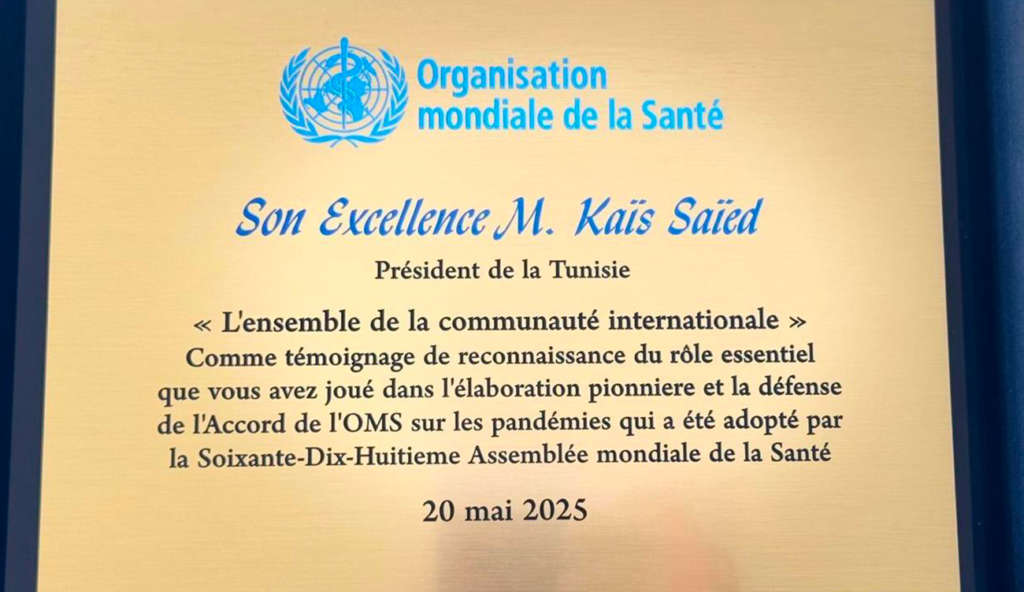

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décerné, ce jeudi, le blason de l’accord sur les pandémies au Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, à l’occasion de la séance de clôture de la première réunion du groupe de travail chargé de l’élaboration de l’annexe spécifique à cet accord. La rencontre s’est tenue à Genève, les 9 et 10 juillet 2025.

Selon un communiqué du ministère tunisien de la Santé, cette distinction vient saluer le rôle essentiel joué par le Président Saïed dans la conception et la défense de l’accord sur les pandémies, adopté le 20 mai 2025 lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé. Cet accord constitue une avancée majeure vers le renforcement du système de santé multilatéral et la promotion de la sécurité sanitaire mondiale, en particulier pour les générations futures.

La Tunisie figure parmi les premiers pays à avoir plaidé pour la mise en place d’un cadre international juridiquement contraignant dans ce domaine. Le Président Saïed avait, dès le 7 avril 2020, lors d’un entretien téléphonique avec le Directeur général de l’OMS, proposé la création d’un accord international sur les pandémies. Il a réitéré cet appel le 30 mars 2021, dans une déclaration conjointe signée avec 26 chefs d’État et le Directeur général de l’OMS, soulignant l’urgence d’agir face aux lacunes révélées par la pandémie de COVID-19 — notamment la perte de millions de vies et les inégalités criantes dans l’accès aux vaccins.

Cette reconnaissance internationale souligne l’engagement constant de la Tunisie en faveur d’une gouvernance sanitaire mondiale plus équitable, solidaire et préventive.

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a reçu, ce jeudi, le président de la Chambre de commerce nationale américano-arabe (NUSACC), David Hamod, en présence d’hommes d’affaires, de représentants d’entreprises américaines, de l’ambassade des États-Unis à Tunis, de cadres du ministère, ainsi que de représentants d’organismes d’appui, notamment le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) et l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers.

Cette rencontre a permis de passer en revue les relations économiques et commerciales bilatérales entre la Tunisie et les États-Unis, et d’examiner les moyens de les renforcer à travers : la promotion du rôle de la Chambre de commerce, la création de partenariats solides, la mise en place de nouvelles visions d’investissement, le transfert de technologies, l’échange d’expertises, le développement des exportations et l’augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Dans son intervention, Samir Abid a souligné l’importance des relations bilatérales tuniso-américaines et la volonté de les développer davantage dans l’intérêt commun. Il a salué l’attention accordée par la NUSACC à la Tunisie, ainsi que sa disposition à renforcer la coopération dans plusieurs secteurs.

De son côté, David Hamod a réaffirmé l’engagement de la Chambre à intensifier les relations économiques tuniso-américaines. Il a indiqué que de nombreuses entreprises américaines s’intéressent aux opportunités offertes par la Tunisie, souhaitent établir de nouveaux partenariats et accroître leurs investissements dans divers domaines.

L’accent a également été mis sur le rôle de la Tunisie en tant que plateforme stratégique entre l’Europe et l’Afrique, et sur la nécessité d’exploiter les accords bilatéraux et multilatéraux — notamment avec l’Union européenne et l’Afrique — pour attirer davantage d’investissements et favoriser une plus forte présence des entreprises américaines en Tunisie.

Fidèle à son engagement d’excellence, de transparence et de rigueur professionnelle, STAR Assurances informe le public et l’ensemble de sa clientèle d’un ajustement intervenu au sein de son réseau de distribution.

La compagnie confirme que Monsieur Oussama Cheikh ne fait plus partie de son réseau d’agents agréés. Cette décision s’inscrit dans la démarche continue de STAR Assurances visant à garantir à ses assurés un service irréprochable et conforme aux standards les plus élevés de la profession.

Afin d’assurer la continuité et le suivi personnalisé des contrats concernés, les clients ayant souscrit par l’intermédiaire de M. Cheikh sont invités à se rapprocher directement du siège de STAR Assurances, auprès du Département de la Relation Clients, situé au 9, rue de Palestine, Cité des Affaires, Kheireddine 2060 – La Goulette.

Les équipes dédiées de STAR Assurances sont mobilisées pour accompagner les assurés dans toutes leurs démarches : paiements, modifications de contrat, déclarations de sinistres, ou toute autre opération.

La compagnie rappelle qu’aucune transaction ou paiement ne doit être effectué auprès de l’ancien agent. Toutes les opérations doivent désormais être gérées exclusivement et directement avec le siège de STAR Assurances.

STAR Assurances réaffirme son engagement constant à offrir à ses clients la sérénité et la protection qu’ils attendent, tout en les remerciant pour leur confiance et leur compréhension.

La Presse avec Communiqué

Avec un taux de réussite général de 71,31 % à l’examen du baccalauréat 2025, la délégation régionale de l’Éducation de Sfax 1 se classe en tête des délégations régionales à l’échelle nationale pour les établissements de l’enseignement public.

Selon les statistiques publiées ce jeudi soir par le ministère de l’Éducation, la délégation de Médenine occupe la deuxième place avec un taux de 68,96 %, suivie de Sfax 2 à la troisième place avec 68,86 %. En quatrième position, on retrouve Sidi Bouzid avec 67,71 %, tandis que Mahdia se classe cinquième avec 63,69 %.

Les délégations de Sousse, Ariana, Monastir, Tunis 1, Nabeul, Ben Arous et Tataouine occupent respectivement les rangs 6 à 12, avec des taux de réussite compris entre 62,69 % et 60,42 %.

La délégation de Gabès se positionne au 13e rang avec 58,93 %, suivie de Tunis 2 (14e, 57,97 %) et Tozeur (15e, 57,55 %).

Kébili arrive 16e avec 56,06 %, devant Manouba (17e, 53,96 %), Bizerte (18e, 53,70 %), Siliana (19e, 52,82 %), Kasserine (20e, 50,86 %) et Le Kef (21e, 50,13 %).

Béja occupe la 22e place avec 49,96 %, suivie de Gafsa (23e, 46,28 %), Kairouan (24e, 46,28 %), Zaghouan (25e, 46,15 %) et enfin Jendouba, qui ferme le classement national avec un taux de 43,08 %.

Quelque 1 681 élèves de la section Mathématiques ont obtenu la mention Très Bien à l’examen du baccalauréat 2025, soit 25,49 % des 6 594 candidats admis dans cette section.

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation, la section Sciences expérimentales arrive en deuxième position avec 1 519 lauréats ayant décroché la mention Très Bien, ce qui représente 8,21 % des 18 509 admis. Elle est suivie par la section Sciences de l’informatique, avec 506 mentions Très Bien, soit 6,14 % des 8 243 admis.

Vient ensuite la section Sciences techniques, avec 490 mentions Très Bien, soit 4,33 % des 11 325 bacheliers.

En revanche, les sections Sport et Économie et gestion n’ont pas dépassé les 2 % de mentions Très Bien. Sur 1 508 admis en section Sport, 27 bacheliers (1,79 %) ont obtenu cette mention. Quant à la section Économie et gestion, 226 élèves sur 20 045 admis ont reçu la mention Très Bien, soit 1,13 %.

La section Lettres enregistre le taux le plus faible, avec seulement 7 mentions Très Bien sur 9 945 bacheliers, soit 0,07 %.

Concernant les autres mentions dans la section Mathématiques : 1 393 élèves (21,13 %) ont obtenu la mention Bien, 1 476 élèves (22,37 %) la mention Assez Bien et 2 046 élèves (31,01 %) ont été admis avec la mention Passable.

La mention Passable représente d’ailleurs la majorité des résultats dans plusieurs sections : Lettres : 89,25 %, Économie et gestion : 76,63 %, Sport : 72,15 %, Sciences techniques : 71,31 %, Sciences de l’informatique : 59,51 %, Sciences expérimentales : 58,23 %.

Le Festival International de Carthage (FIC) revient cette année pour sa 59ᵉ édition dans des circonstances inédites : l’événement se tient pour la première fois sans directeur officiel. La programmation, dévoilée cette semaine, est gérée par un comité d’organisation, dont la composition reste à ce jour inconnue.

Après s’être tenue en 2024 dans les villas romaines, la conférence de presse de lancement du FIC s’est déroulée jeudi soir dans les jardins menant à l’amphithéâtre romain de Carthage, lieu emblématique du festival.

Sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cet événement artistique prestigieux fête cette année son 61ᵉ anniversaire avec une programmation de 20 spectacles réunissant des artistes de Tunisie, d’Égypte, du Liban, des Émirats arabes unis, de Palestine, de France et de Jamaïque.

Organisé par l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), le festival met l’accent sur la musique, tout en s’ouvrant à d’autres disciplines comme le théâtre, le cinéma, la danse et les arts de la scène. Rappelons que le FIC avait été suspendu pendant deux ans (2020 et 2021) en raison de la pandémie de COVID-19.

Le ministère a fait le choix d’une édition sans président, confiée au même comité d’organisation que celui des trois dernières éditions. Hend Mokrani, directrice générale de l’ENPFMCA, a confirmé cette continuité.

Entourée des artistes Mohsen Erraies et Riadh Fehri, Mokrani a répondu aux critiques des journalistes concernant certains choix polémiques dans la programmation, qui ont généré de vives réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Dès la publication du programme sur la page Facebook officielle du festival, deux affiches ont été retirées et un spectacle déprogrammé. Le concert de l’artiste palestinien Marwan Abdelhamid, alias Saint Levant, a été supprimé, suivi de celui de la chanteuse française Hélène Ségara, dont l’affiche a également été retirée.

Mokrani a déclaré que le spectacle de Ségara, initialement programmé, avait été retiré en raison de « la pression médiatique et de l’opinion publique, liée au soutien présumé de l’artiste à l’entité sioniste ».

Suite à une déclaration de l’artiste à l’AFP affirmant qu’elle n’avait jamais prévu de se produire à Carthage, Mokrani a assuré que le festival dispose de documents attestant de son engagement formel.

La responsable a souligné que le festival porte une vision artistique contemporaine, reflet de la diversité culturelle, dans le respect des orientations nationales de promotion culturelle. Elle a également réaffirmé l’engagement du FIC envers la cause palestinienne, à laquelle une partie de la programmation est dédiée.

Après le retrait d’Hélène Ségara, 20 spectacles composent désormais le programme du festival, prévu du 19 juillet au 21 août 2025.

La conférence de presse a dévoilé une programmation dominée par les artistes du monde arabe, avec : 8 spectacles tunisiens (Mohamed Garfi, Aziz Jebali, Karim Thlibi, Latifa Arfaoui, Sophia Sadok, Soirée Tunisienne, La Nuit des Chefs)

9 spectacles arabes : Liban (Nassif Zeytoun, Adam, Nancy Ajram, Najwa Karam, Ibrahim Maalouf), Palestine (Mohamed Assaf, Saint Levant), Égypte (May Farouk), Émirats (Ahlam)

Les spectacles internationaux sont au nombre de trois : Folklore, un spectacle collectif, La chanteuse Chantal Goya Ky-Mani Marley, fils de Bob Marley, représentant la Jamaïque

Le compositeur Mohamed Garfi assurera l’ouverture avec son spectacle « Men kaa el khabia », annoncé comme une performance de musique savante. Son fils, le maestro Shadi Garfi, présentera « La Nuit des Chefs », réunissant plusieurs artistes, dont une chanteuse turque.

L’artiste Riad Fehri revient pour la 7ᵉ fois avec « Tapis Rouge 2 », suite de son spectacle de 2009.

L’absence de l’Afrique dans la programmation a été remarquée. La direction du festival l’a justifiée par le manque de spectacles africains adaptés à la scène de Carthage cette année, bien que le continent offre une grande richesse artistique et constitue un pilier du dialogue interculturel.

Le budget du festival, estimé à 3 millions de dinars, est jugé insuffisant par Hend Mokrani, qui mise sur la vente des billets et la contribution des partenaires pour équilibrer les dépenses.

La billetterie en ligne est déjà ouverte, tandis que la vente physique débute vendredi 11 juillet à la Cité de la Culture et au siège du festival à Carthage.

Le Festival International de Carthage se déroule chaque année dans l’amphithéâtre romain de Carthage, au cœur d’un site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.

Créé en 1964, le FIC est une plateforme pluridisciplinaire pour la promotion de la création artistique, accueillant aussi bien artistes confirmés qu’émergents. Il a vu le jour sur les Thermes d’Antonin, avant de s’installer dans son site actuel.

Cette distinction salue le rôle central joué par le chef de l’État tunisien dans l’initiation, la promotion et la défense de cet accord historique, adopté le 20 mai 2025 lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé. Il marque une avancée majeure vers un système de santé mondial plus résilient et une meilleure préparation collective face aux futures crises sanitaires.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, la Tunisie figure parmi les premiers pays à avoir plaidé pour l’élaboration d’un cadre international juridiquement contraignant en matière de pandémies. Dès le 7 avril 2020, le président Kaïs Saïed avait proposé au Directeur général de l’OMS la création d’un accord international dans ce sens, proposition réitérée le 30 mars 2021 via une déclaration conjointe avec 26 autres pays et l’OMS.

Cette initiative visait à tirer les leçons de la pandémie de COVID-19, qui a révélé de profondes lacunes en matière de coopération sanitaire mondiale, notamment les inégalités dans l’accès aux vaccins et l’impact dévastateur sur les vies humaines.

L’article L’OMS honore Kaïs Saïed pour son engagement en faveur de l’accord mondial sur les pandémies est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.

A noter que cette rencontre intervient au lendemain de l’annonce par l’administration Trump des droits de douane de 25% sur les produits et services entrant sur le territoire des Etats-Unis.

Ont également pris part à cette réunion des représentants du secteur privé, des entreprises américaines, de l’ambassade des États-Unis à Tunis, ainsi que des responsables du ministère et de divers organismes d’appui tels que le CEPEX, la FIPA, le ministère de l’Agriculture et le Conseil bancaire et financier.

Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale, à travers la dynamisation du rôle de la Chambre de commerce, la création de partenariats stratégiques, le transfert de technologies, et le développement de projets conjoints. Le ministre a également mis l’accent sur l’importance d’accroître les exportations tunisiennes vers le marché américain et d’élargir le volume des échanges commerciaux.

Samir Abid a salué l’engagement de la NUSACC envers la Tunisie, exprimant la volonté du gouvernement tunisien de consolider cette relation dans divers secteurs porteurs, souligne la TAP.

De son côté, David Hamod a réaffirmé l’intérêt croissant des entreprises américaines pour la Tunisie, mettant en avant son potentiel en matière d’investissement, ses capacités de production compétitives, ainsi que son rôle stratégique de passerelle économique entre l’Europe et l’Afrique.

La rencontre a aussi permis de souligner l’importance de tirer parti des accords bilatéraux et multilatéraux dont la Tunisie est signataire, pour favoriser l’implantation d’acteurs américains sur son territoire et renforcer les flux économiques entre les deux pays.

Toutefois et contre toute attente, la question des nouveaux tarifs douaniers de Trump sur les exportations tunisiennes n’a pas été évoquée, selon la dépêche de l’agence TAP

L’article Tunisie–États-Unis : Vers un renforcement du partenariat économique est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.

Régénérer. Un mot simple. Presque biologique. Mais dans le monde du pouvoir médical, c’est un blasphème. Régénérer, c’est dire : le corps peut se réparer. C’est contester le monopole de la molécule. C’est refuser l’abonnement à vie à une industrie de la chronicité. Et cela, ils (les boss de la Big Pharma) ne le supportent pas.

Dr Hichem Ben Azouz *

Récemment en Chine, une femme diabétique a reçu une greffe de cellules souches dérivées de son propre tissu adipeux. En 75 jours, elle n’avait plus besoin d’insuline. Trois ans plus tard, elle allait toujours bien. Pas de brevet. Pas de laboratoire américain. Pas de financement Gilead ou Roche. Un protocole local, une innovation contextuelle, une médecine du vivant. Et immédiatement : silence. Pas d’éditoriaux enthousiastes dans The Lancet. Pas de subventions internationales pour explorer. Pas d’ONG se ruant pour implémenter. Seulement un malaise. Parce que cette expérience ne rentre pas dans leur logique.

L’Afrique devrait être en première ligne de ces alternatives. Nous avons les malades. Nous avons les terrains. Nous avons les raisons d’en finir avec la dépendance. Et pourtant, nous sommes absents. Ou plutôt : rendus absents. Parce que soutenir la régénération, c’est attaquer le cœur du système : leur modèle de soin, basé sur la répétition; leur modèle économique, basé sur la consommation; leur modèle politique, basé sur le contrôle.

Régénérer, c’est leur dire «Nous n’avons plus besoin de vous.» Mais ils veulent tuer cet avenir. Ils vont l’étouffer sous des procédures. Ils vont l’enterrer sous des «protocoles non validés». Ils vont le ridiculiser comme «science marginale». Et nous, dans nos ministères, nos commissions éthiques, nos comités de pilotage, allons les aider. Nous allons refuser. Nous allons bloquer. Nous allons exiger des preuves… jusqu’à ce que l’innovation meure.

Mais ce que nous oublions, c’est que le corps se souvient. Il se souvient de la plante. Il se souvient du toucher. Il se souvient de la voix, du souffle, du rituel, du lien.

La médecine que nous avons laissé mourir était une médecine de la mémoire. Et ce que propose la régénération, c’est cela : un retour au corps qui sait; un saut vers un soin qui libère; un refus d’être éternellement malade pour enrichir les mêmes.

Il ne s’agit pas ici de naïveté. Il s’agit de souveraineté. De la possibilité d’une médecine qui ne nous soumet plus. De la possibilité d’un soin qui ne prolonge pas la domination. De la possibilité d’un avenir non capturé par la peur du marché.

Ils ne veulent pas que nous guérissions. À nous de vouloir plus : reconquérir la santé, un dernier mot avant la rupture.

Nous avons parcouru le labyrinthe de l’aide qui étouffe, des ONG qui s’imposent, de Big Pharma qui exploite, des dirigeants qui profitent, des médecins qui se taisent… Mais il faut maintenant regarder devant.

Cet article n’est pas un testament de colère. C’est un acte de reconquête. La santé ne peut plus être un marché. La médecine ne peut plus être un outil de soumission. Le soin ne peut plus être distribué selon les intérêts des puissants.

Il est temps de reprendre ce qui nous appartient. Pas dans l’abstraction d’un idéal. Mais dans la matérialité d’un choix politique, quotidien, ancré.

A nous de reprendre la formation, la recherche, le récit, les pratiques, les programmes, les nôtres.

Nous avons besoin d’écoles de santé souveraines. Qui forment des soignants critiques, enracinés, créatifs. Nous avons besoin de recherche libre. Pas financée par ceux qui veulent des réponses convenues. Nous avons besoin de récits puissants. Pour dire les humiliations, les résistances, les alternatives. Nous avons besoin de pratiques nouvelles. Qui n’imitent pas les modèles d’ailleurs, mais qui écoutent ici.

Cela demandera du courage. Il faudra affronter les bailleurs, refuser les protocoles, inventer sans validation, parier sur le local, résister à l’appel de la carrière docile. Il n’y a pas d’autre voie. Ce chapitre est une passerelle entre la dénonciation et la création, entre la colère et la refondation, entre le constat et l’action. Le soin peut redevenir un acte de liberté, à condition d’oser sortir du système, penser autrement et désobéir.

Cet article a voulu allumer le feu; il t’appartient désormais d’y souffler. Je n’écris pas ces mots pour gagner des alliés. Je les écris parce que je n’en peux plus de me taire. Je suis médecin, africain, et je connais les couloirs glacés des hôpitaux publics, les réunions pleines de PowerPoint, les missions financées, les rapports de 80 pages, les objectifs à 95-95-95 du VIH, les acronymes qui masquent les corps. Je connais aussi la fatigue du terrain et la honte du compromis. Et je ne veux plus cautionner, valider des programmes dont je sais qu’ils ne servent pas ceux qu’ils prétendent sauver.

Je ne veux plus distribuer des médicaments quand je sais qu’une alternative existe ailleurs, mais qu’elle dérange trop pour être introduite. Je ne veux plus signer des documents qui félicitent, qui maquillent, qui transforment des désastres en succès administratifs. Je ne veux plus saluer des ONG qui vivent du malheur qu’elles dénoncent, faire semblant que la santé est neutre, être le relais d’un empire, pas même en blouse blanche. Je veux une médecine debout, qui guérit, qui écoute, qui refuse, qui ose dire non aux bailleurs, qui libère, et pas qui domestique.

Je n’ai pas écrit cet article contre mes collègues. Je l’ai écrit avec eux. Pour ceux qui se taisent, qui n’en peuvent plus, qui veulent autre chose. Je l’ai écrit pour les malades qui n’ont plus de mots, pour mon fils, pour les élèves, pour les générations à venir. Je l’ai écrit pour que le soin redevienne un lieu de vérité.

Ce que je ne veux plus cautionner, je l’écris. Et ce que j’écris, je m’engage à le vivre. Il est temps de sortir de la servitude médicale, d’ouvrir les portes, de soigner autrement.

* Médecin, chercheur et écrivain à Johannesburg, Afrique du Sud.

L’article Ce que le corps guérit, Big Pharma ne veut pas l’entendre est apparu en premier sur Kapitalis.

Le 10 juillet 2025, au Mucem de Marseille, la projection de la collection À Première Vue s’est tenue dans le cadre de la 36ᵉ édition du FIDMarseille. Organisé par la Copeam, TV5Monde, le FID et le Mucem, ce programme annuel met à l’honneur les œuvres de jeunes réalisateurs et réalisatrices en formation dans cinq pays de la Méditerranée : Algérie, Tunisie, Maroc, Liban et Palestine.

Cinq courts-métrages ont été projetés. Tous ont marqué par la force de leur récit, la diversité de leurs formes, et leur engagement visuel ou politique. Le palmarès reflète cette richesse.

Les prix 2025 ont été décernés comme suit :

Prix TV5Monde : ‘‘La Conspiration des Tortues’’ de Kamir Abbas-Terki (Algérie, LabDZ – Institut Français d’Algérie) ;

Youth Award (FID/Mucem) et Rai Cinema Award : ‘‘Shattered Memory’’ de Hayat Amjad Laban (Palestine, Dar al-Kalima University);

Anica Academy Award et Uninettuno Award : ‘‘Toilet Paper’’ de Rami Serhal (Liban, Académie Libanaise des Beaux-Arts – Alba).

Mention spéciale du jury : ‘‘Carré Bleu’’ de Charlélie Chasteau (Maroc, ÉSAV Marrakech).

Un film contemplatif, au croisement de l’art visuel et de la poésie, sur la mémoire des lieux et l’architecture du vide.

Enfin, la Tunisie était représentée par ‘‘1321’’ de Bilel Zaghdoudi (École supérieure de l’audiovisuel et du cinéma – Gammarth).

D. G.

L’article Marseille | Les lauréats des prix À Première Vue 2025 est apparu en premier sur Kapitalis.

En réaction à la condamnation du journaliste Mohamed Boughalleb à deux ans de prison ferme, prononcée le 10 juillet 2025 par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, pour «pour un post… qui n’est pas le sien», précise dans un communiqué le Centre pour le respect des libertés et des droit de l’homme en Tunisie (CRLDHT).

Boughalleb a été condamné en vertu de l’article 24 du décret-loi 2022-54 «pour une publication attribuée à son nom sur Facebook, prétendument diffamatoire à l’égard d’une enseignante universitaire», rappelle l’ONG basée à Paris, en qualifiant le verdict d’«infâmant» et qui s’inscrirait, selon ses termes, «dans la continuité d’un acharnement judiciaire systématique à l’encontre d’un journaliste critique, indépendant et dérangeant pour le régime autoritaire de Kaïs Saïed.»

«Cette affaire, qui a débuté par une simple plainte appuyée sur une capture d’écran sans vérification technique, aurait dû être classée. La défense a rappelé à maintes reprises que le compte à l’origine de la publication ne lui appartenait pas et qu’aucune expertise numérique n’a été diligentée. En dépit de l’absence de preuve matérielle et du caractère manifestement vicié de la procédure, la chambre criminelle a maintenu l’accusation, ignorant les règles les plus élémentaires d’un procès équitable», note encore le CRLDHT, en rappelant que Boughalleb a déjà été condamné à huit mois de prison en 2024 pour avoir critiqué un ministre dans une émission radio et qu’il avait été incarcéré le 22 mars 2024, puis maintenu en détention dans cette seconde affaire. Après avoir obtenu une décision de mise en liberté le 20 février 2025, il a été à nouveau jugé «comme un criminel pour une infraction d’opinion», précise le CRLDHT.

Tout en dénonçant «une dérive judiciaire grave où l’absence de preuve n’empêche pas la prison» et «une instrumentalisation du décret-loi 54, devenu l’arme de destruction massive de la liberté d’expression», et en exigeant l’annulation du verdict, et la fin des poursuites judiciaires fondées sur des accusations non authentifiées», ainsi que «l’abrogation du décret-loi 2022-54, ou à défaut, sa suspension immédiate dans toutes les affaires d’opinion», l’Ong rappelle que l’état de santé du journaliste s’est détérioré, qu’il souffre de maladies chroniques (diabète, hypertension, troubles de la prostate) et qu’il a perdu 70% de sa vue.

I. B.

L’article Le CRLDHT dénonce l’«acharnement judiciaire» à l’encontre du journaliste Mohamed Boughalleb est apparu en premier sur Kapitalis.

Longtemps perçus comme lointains, les risques géopolitiques sont désormais omniprésents dans le quotidien des entreprises. La guerre en Ukraine, au Moyen Orient, les tensions commerciales sino-américaines, la militarisation croissante des économies, les pénuries de matières premières, les attaques contre les infrastructures numériques ou encore les dérèglements climatiques bouleversent la stabilité des marchés.

Pour la Tunisie, fortement insérée dans les chaînes de valeur mondiales, ces secousses globales ont des répercussions immédiates : hausses de coûts, incertitudes sur les approvisionnements, blocages logistiques, ralentissement des exportations. Le contexte mondial, plus imprévisible que jamais, rend caduques les anciennes certitudes économiques. Les entreprises tunisiennes ne peuvent plus piloter à vue : elles doivent intégrer cette instabilité comme une composante durable de leur environnement.

« Pour la Tunisie, fortement insérée dans les chaînes de valeur mondiales, ces secousses globales ont des répercussions immédiates : hausses de coûts, incertitudes sur les approvisionnements, blocages logistiques, ralentissement des exportations ».

La montée en puissance de la criminalité organisée et des cyberattaques reconfigure les rapports de force économiques. Le blanchiment d’argent, estimé à des milliers de milliards d’euros circulant hors radar, contamine les circuits économiques traditionnels. En Tunisie, où les mécanismes de contrôle restent limités, les entreprises, notamment les PME, sont particulièrement vulnérables à ces phénomènes.

Les vols de données, les rançongiciels et les intrusions numériques ciblent les entreprises les plus exposées, souvent peu protégées faute de moyens techniques ou de culture du risque. Ces agressions numériques ne sont pas seulement des incidents techniques ; elles peuvent paralyser l’activité, ternir la réputation et affaiblir la compétitivité à long terme. Dans ce contexte, la cybersécurité n’est plus un luxe mais un impératif stratégique.

L’irruption de l’intelligence artificielle bouleverse les modèles économiques et les rapports de production. Si elle ouvre des perspectives en matière d’automatisation, de productivité et de relocalisation industrielle, elle génère aussi de nouveaux risques, notamment dans le domaine cyber et informationnel.

En Tunisie, le débat est encore balbutiant. Le tissu entrepreneurial n’est pas préparé aux enjeux éthiques, techniques et réglementaires que pose l’IA. Le manque de formation, l’absence d’une stratégie nationale de souveraineté numérique et la forte dépendance aux technologies étrangères empêchent d’exploiter ce levier de transformation dans des conditions maîtrisées. Sans un cadre de régulation proactif et un effort massif de montée en compétence, l’IA risque de devenir un facteur de déséquilibre plutôt qu’un levier de résilience.

« En Tunisie, le débat est encore balbutiant. Le tissu entrepreneurial n’est pas préparé aux enjeux éthiques, techniques et réglementaires que pose l’IA. Le manque de formation, l’absence d’une stratégie nationale de souveraineté numérique et la forte dépendance aux technologies étrangères empêchent d’exploiter ce levier de transformation dans des conditions maîtrisées ».

Le climat s’impose désormais comme un facteur de risque systémique pour l’entreprise. La montée des températures, la raréfaction de l’eau, la dégradation des sols et la multiplication des événements extrêmes désorganisent les chaînes de production, en particulier dans des secteurs vitaux comme l’agriculture, le textile ou le tourisme, piliers de l’économie tunisienne.

Plus qu’un enjeu environnemental, il s’agit d’un enjeu économique majeur. Le coût de l’inaction climatique pourrait se révéler supérieur à celui de l’adaptation. Pourtant, nombre d’entreprises tunisiennes continuent d’opérer sans plan de transition écologique ni gestion anticipée des risques liés au climat. L’intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) reste marginale alors qu’elle devient incontournable pour accéder aux financements internationaux ou aux marchés européens.

L’un des messages forts des colloques à venir est la nécessité pour les entreprises de se repositionner dans un monde fragmenté. La dépendance excessive aux fournisseurs chinois, notamment en matière de technologies ou d’équipements industriels, expose les économies à des vulnérabilités critiques. Pour la Tunisie, c’est un signal d’alerte.

Le moment n’est-il pas venu de réfléchir à une stratégie de relocalisation industrielle ciblée, capable de renforcer les maillons faibles des chaînes de valeur, de créer des emplois qualifiés et de réduire la dépendance stratégique ?

Une telle ambition ne nécessite-t-elle pas une coordination étroite entre les acteurs publics et privés, un investissement massif dans l’innovation locale et une volonté politique claire pour bâtir un tissu productif véritablement souverain ?

Face à la complexité croissante du monde, un changement de paradigme s’impose dans la gouvernance des entreprises. Partout ailleurs, les groupes qui recentrent leurs activités sur des marchés dominants tout en décentralisant leur gouvernance démontrent que l’agilité stratégique constitue désormais un levier essentiel de résilience.

Pour les entreprises tunisiennes, cela implique de sortir d’une culture décisionnelle rigide et centralisée, d’investir dans l’intelligence économique, de doter les comités de direction d’une lecture géopolitique de leur environnement et d’internaliser les capacités d’analyse du risque. L’entreprise de demain sera celle qui saura penser à long terme, anticiper les ruptures et agir avec discernement dans un univers instable.

« Face à la complexité croissante du monde, un changement de paradigme s’impose dans la gouvernance des entreprises. Partout ailleurs, les groupes qui recentrent leurs activités sur des marchés dominants tout en décentralisant leur gouvernance démontrent que l’agilité stratégique constitue désormais un levier essentiel de résilience ».

La mutation actuelle du capitalisme social responsable mondial fait émerger une nouvelle figure de l’entreprise : non plus simple opérateur économique, mais acteur stratégique de la souveraineté et de la sécurité. En Tunisie, ce tournant reste à opérer. Les entreprises ne peuvent plus attendre que l’État les protège seules. Elles doivent intégrer la géopolitique à leurs réflexions stratégiques, investir dans leur propre résilience, et construire les alliances nécessaires pour affronter ce siècle incertain.

Dans cette nouvelle ère de conflits diffus et d’instabilités systémiques, il ne suffit plus d’innover. Il faut désormais anticiper, protéger et décider en toute conscience d’un monde devenu, pour longtemps, imprévisible.

===============================

* Dr. Tahar EL ALMI,

Economiste-Economètre.

Ancien Enseignant-Chercheur à l’ISG-TUNIS,

Psd-Fondateur de l’Institut Africain

D’Economie Financière (IAEF-ONG)

L’article ZOOM – Tempêtes géopolitiques – Les entreprises tunisiennes à l’épreuve d’un monde fracturé est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.

© Mosaique FM

« L’objectif de cette initiative est d’amorcer une démarche participative continue, afin de renforcer les opérations de maintien de la paix et de placer la protection des civils à la hauteur de son importance. » Le général de corps d’armée Mohamed Hajjem n’aurait pu mieux résumer le propos introductif de la conférence internationale de Tunis sur le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des opérations de maintien de la paix, ouverte jeudi. Les débats s’annoncent riches, croisés et constructifs. Quatre panels de discussion structureront une réflexion collective nourrie d’exemples concrets vécus dans différentes zones de conflit, notamment en ...

« L’objectif de cette initiative est d’amorcer une démarche participative continue, afin de renforcer les opérations de maintien de la paix et de placer la protection des civils à la hauteur de son importance. » Le général de corps d’armée Mohamed Hajjem n’aurait pu mieux résumer le propos introductif de la conférence internationale de Tunis sur le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des opérations de maintien de la paix, ouverte jeudi. Les débats s’annoncent riches, croisés et constructifs. Quatre panels de discussion structureront une réflexion collective nourrie d’exemples concrets vécus dans différentes zones de conflit, notamment en ...Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet, un événement a été observé sur la plage de Sidi Ali Mekki (Bizerte) : Une tortue marine de l’espèce Caretta caretta, communément appelée caouanne, a été aperçue en train de nicher, marquant ainsi la toute première observation documentée de ce type sur cette plage.

Des images vidéo ont même capturé son retour à la mer après avoir pondu ses œufs, indique l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), en précisant que cette observation est d’autant plus significative qu’elle constitue le troisième cas enregistré dans la région de Ghar El Melh depuis 2023.

L’INSTM rappelle par ailleurs que le succès d’une opération de nidification dépend de conditions spécifiques et que le dérangement causé par les lumières artificielles, le bruit ou la densité des baigneurs peut malheureusement entraver la ponte.

Dans le communiqué, on rappelle par ailleurs les recommandations scientifiques et environnementales :

En Tunisie, la surveillance et la protection des tortues marines sont assurées par un programme national de nidification des tortues, fruit d’une collaboration entre l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), le Centre Régional pour la Biodiversité (SPA/RAC), l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), et l’association Azraqna El Kebir (NGB), en partenariat avec la société civile et les acteurs locaux, rappelle encore la même source.

Y. N.

L’article Première nidification d’une tortue caouanne sur la plage de Sidi Ali El Mekki est apparu en premier sur Kapitalis.